É agora, hein? Quem nunca deu bola pra esse blog estúpido vai começar a dar. Trouxe para vocês hoje, meus amigos, uma entrevista com o escritor e ex-professor meu, Cristovão Tezza. Pra quem dormiu no ponto da literatura nos últimos 20 anos, Tezza é de Lages, aquela cidade enooorme da bela e Santa Catarina onde tem a tradicional Festa do Pinhão, quando a colonada se encontra pra encher a cara de teleco-teco, praianinha, água da serra, oncinha, Branford, vodca Raiska e Black Tie, além de comer comidinhas horrorosas. Mas isso não importa muito porque ele mora desde de criança aqui em Curitiba, e gosta da cidade, parece. Porque é em Curitiba que se passam seus livros. Tem aí pouco mais de uma dúzia de livros publicados, fora os didáticos e os de não ficção.

É agora, hein? Quem nunca deu bola pra esse blog estúpido vai começar a dar. Trouxe para vocês hoje, meus amigos, uma entrevista com o escritor e ex-professor meu, Cristovão Tezza. Pra quem dormiu no ponto da literatura nos últimos 20 anos, Tezza é de Lages, aquela cidade enooorme da bela e Santa Catarina onde tem a tradicional Festa do Pinhão, quando a colonada se encontra pra encher a cara de teleco-teco, praianinha, água da serra, oncinha, Branford, vodca Raiska e Black Tie, além de comer comidinhas horrorosas. Mas isso não importa muito porque ele mora desde de criança aqui em Curitiba, e gosta da cidade, parece. Porque é em Curitiba que se passam seus livros. Tem aí pouco mais de uma dúzia de livros publicados, fora os didáticos e os de não ficção.

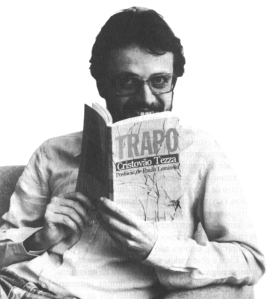

Tem seus sucessos de público, como Trapo e o Filho Eterno, e os de crítica, como O Fotógrafo, Breve Espaço entre Cor e Sombra e, de novo, o Filho Eterno. Agora, lança pela Record seu último livro, Um erro emocional, um livro em que ele mostra que é um malabarista da narrativa, um equilibrista dos diálogos e um trapezista da linguagem. Enfim, um tapa na sua cara. É, você aí, que não sabe nem usar cujo e acha que Cujo é um bom nome pra um São Bernardo em filme de terror. Na entrevista que segue, Tezza, muito na humilda, responde minhas perguntas sobre seu novo livro, que conta uma história de amor entre um escritor e sua revisora. Ch-ch-ch-ch-check it out:

Esse é o primeiro livro que você escreve dedicando-se exclusivamente à literatura e o primeiro depois de seu maior sucesso editorial. O momento de Um erro emocional dentro de sua trajetória literária pesou em algum aspecto na concepção da obra?

Não, de modo algum. Tenho projetos que vêm se desenvolvendo há muitos anos, e os contos com a personagem Beatriz (antigamente Alice) são exemplos. Um dos contos acabou se transformando no romance Um erro emocional. Depois que o livro ficou pronto, aí sim, me deu um certo frio na barriga, esperando a recepção dos leitores e da crítica depois do sucesso de O filho eterno. Mas o livro já estava terminado. Quando escrevo, entro num processo meio autista. Não penso em nada fora da página escrita.

O estilo de escrita desse livro se aproxima em muitos aspectos de O Fotógrafo, outro livro importante de sua carreira, mas que é estilisticamente um pouco afastado de seus outros livros. Acredita que tenha chegado à sua voz definitiva de escritor com Um erro emocional?

Não acredito em “voz definitiva”. Sinto o meu trabalho como uma perpétua transformação, em função de diferentes momentos da minha vida. Todos os meus romances, desde O ensaio da paixão, acrescentam aspectos técnicos e temáticos à minha literatura. De fato, Um erro emocional tem um parentesco estilístico com O fotógrafo – de certa forma, radicaliza algumas técnicas que eu experimentei nesse romance, mas o “exercício de intimidade” que significou escrever O filho eterno foi outro fator marcante.

Paulo Donetti é um dos raros personagens fictícios na sua obra que é escritor mas não escreve o livro que estamos lendo. Na sua obra, a narrativa em primeira pessoa ‘justifica’ a existência do livro. Sendo assim, o que o levou a criar mais um protagonista escritor? Você prefere escrever em primeira ou terceira pessoa?

Paulo Donetti é um dos raros personagens fictícios na sua obra que é escritor mas não escreve o livro que estamos lendo. Na sua obra, a narrativa em primeira pessoa ‘justifica’ a existência do livro. Sendo assim, o que o levou a criar mais um protagonista escritor? Você prefere escrever em primeira ou terceira pessoa?

O Donetti é uma espécie de “arquétipo” de escritor que vem me perseguindo desde sempre. Curiosamente, há um Antônio Donetti, escritor, em Ensaio da Paixão. Talvez seja tio do Paulo… O tema de alguém que escreve sempre me interessou – a escrita cria necessariamente um mundo paralelo que é onde se movem tanto o escritor como o leitor. Tentar entender como funciona essa máquina é um processo fascinante. O Matozo, de A suavidade do vento, é escritor, mas também não escreve o livro. Não dou nenhuma importância ao ponto de vista, se é em primeira ou terceira pessoa, porque são detalhes puramente gramaticais. A primeira pessoa, direta, tende a dar uma ilusão de realidade maior, ou quem sabe de verossimilhança (criando algumas exigências específicas, como em Uma noite em Curitiba ou Juliano Pavollini), mas tudo isso é muito vago. Ultimamente, tenho me dado bem com esse falso narrador em terceira pessoa, que está presente nos meus três últimos livros.

Um erro emocional trata da história de amor entre duas pessoas já carregadas de histórias pessoais e, naturalmente, calejadas por elas. Além disso, Donetti tem em seu passado uma carreira literária sólida. O quanto o passado pesa para os personagens de seus livros nas ações tomadas por eles? (como Juliano Pavollini/André Devine, Professor Rennon, etc?)

Faulkner dizia que o passado não está morto; aliás, nem passado é – uma observação maravilhosa que cito agora de memória; é algo assim. Bem, acho que todo instante presente existe apenas em função de seu passado, aquilo que de fato cria o tempo, o peso da lembrança.

O narrador onisciente da obra transita entre os diálogos e os pensamentos dos dois protagonistas. Qual foi, para você, o maior desafio envolvendo esse movimento?

Esse “falso narrador” em terceira pessoa, como eu disse, foi surgindo naturalmente no meu texto. Ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, por eu ter uma formação acadêmica, ter sido professor e escrever eventualmente crítica literária, que tenho uma consciência nítida e clara do meu processo de escrever. É um engano. Quando se analisa uma obra, como crítico, a obra já é um objeto pronto. Mas quando se escreve ficção, nada está pronto em lugar algum. Estamos completamente no escuro ao escrever. Assim, a intuição tem um peso muito grande. Eu sempre me surpreendo com a direção que meus livros tomam durante a escrita.

Os diálogos não-ditos, aqueles que permanecem na intenção, são parte importantíssima da história, e dão abertura a uma infinidade de finais para o livro. Como foi para você encontrar o tom certo do diálogo, sabendo de suas ‘edições’ por parte dos personagens, para que o desfecho da história não lhe fugisse?

Foi uma sequência intuitiva. Terminei o livro sem saber que ele estava terminado. No outro dia, ao tentar prosseguir – quando Paulo vai tocar Beatriz – senti que não havia mais nada a dizer. Eu destroçaria todo o trabalho se tentasse “fechar” alguma coisa. E acho que essa suspensão deu uma unidade para o livro, é a correspondência exata de sua “respiração”, por assim dizer.

Você compararia essa edição dos diálogos ao processo de edição realizada pelo escritor (fictício ou não) e sua revisora?

Sou um editor feroz de meus próprios textos. A mais simples crônica publicada passa por dez leituras, cortes, acréscimos, momentos de insegurança, até eu sentir que o texto está pronto. Nos textos literários, esse processo chega a ser angustiante, às vezes. Nunca escrevi com facilidade. Mas veja que na escrita de Um erro emocional, como de todos os meus livros, a intuição exerce um grande papel. Eu vou cortando e acrescentando mais “pelo faro” do que por uma racionalização do texto. Mas, é claro, sabemos que a literatura não é uma arte ingênua: a experiência de trinta anos pesa bastante quando você escreve. Como se em muitos momentos a mão soubesse mais que a cabeça e achasse o caminho sem a ajuda do escritor.

PS: repararam na nova ordem editorial, especialmente para entrevistas?

PS2: Bora agradecer ao Tezza por essa entrevista supimpa?