Estamos de volta com mais um vídeo, e dessa vez com um livraço do Solomon. Em O Demônio do Meio-Dia, o autor explora os vários aspectos da depressão, essa doença tão misteriosa e tão presente nessa vida loka. E como as pessoas reclamaram muito da minha barba, dei uma repaginada no visual e fiquei bonitão. Então clica no bonitão aí embaixo.

Arquivo da tag: literatura estadunidense

Jack London – O Lobo do Mar (The Sea-Wolf)

Brothers, Brothers, Hermanos e irmãos, represento todos aqueles com um livro na mão. E disso eu entendo bem, romance ou conto, romântico, modernista, clássico ou barroco. Estilo, linguagem, narrativa e autor, palavras que pro meu vocabulário são comuns. Pego o livro e viajo pelo meu pensamento. Começo rápido, rápido e leio leeeeento. Ok, essa deve ter sido a pior paródia de Planet Hemp já feita na história, e falei tudo isso só pra dizer que o livro de hoje ficou mais tempo na minha mão do que deveria, e durante muito tempo isso me intrigou, porque é um livro deveras interessante e nada difícil de ser lido. E depois que terminei, entendi. Demorei mais de um mês pra ler o Lobo do Mar porque acho que descobri um novo autor favorito.

Brothers, Brothers, Hermanos e irmãos, represento todos aqueles com um livro na mão. E disso eu entendo bem, romance ou conto, romântico, modernista, clássico ou barroco. Estilo, linguagem, narrativa e autor, palavras que pro meu vocabulário são comuns. Pego o livro e viajo pelo meu pensamento. Começo rápido, rápido e leio leeeeento. Ok, essa deve ter sido a pior paródia de Planet Hemp já feita na história, e falei tudo isso só pra dizer que o livro de hoje ficou mais tempo na minha mão do que deveria, e durante muito tempo isso me intrigou, porque é um livro deveras interessante e nada difícil de ser lido. E depois que terminei, entendi. Demorei mais de um mês pra ler o Lobo do Mar porque acho que descobri um novo autor favorito.

Engraçado como esses caras sempre estiveram aí e mesmo assim a gente tem que descobrir eles por conta própria, às vezes já tarde na vida, às vezes sem razão, mas o importante é não abandonar a busca. E assim foi, quando bati o olho nessa edição da Zahar que dizia ser uma edição comentada (achei pouco comentada, na verdade, mas falemos disso depois), e vi que havia minhas razões para gostar desse livro. Em primeiro lugar, gosto de histórias que se passam no mar e em segundo lugar, gosto de histórias com um fundo levemente filosófico – quesitos a que O Lobo do Mar, do Jack London, atende. E por último, é o livro que baseou o filme italiano Il Lupo dei Mari, de 1975, que por sua vez, inspirou o Piratas do Carilha, na Tela Class, uma das melhores paródias-dublagens desse genial programa. Pra quem não tá ligado, assiste aqui:

Mas vamos por partes.

O Lobo do Mar narra a história de um almofadinha chamado Humphrey van Weyden – e aqui já precisamos dedicar nossas felicitações ao autor pela excelência em escolha de nomes de almofadinhas, porque não dá nem pra falar isso sem parecer metido – que, depois de naufragar num navio de almofadinhas na costa oeste dos Estados Unidos, é resgatado pelo Ghost, um navio de caça às focas que ruma para o litoral do Japão. O sujeito, bem feliz achando que ia ser levado de volta à terra firme, se desespera quando descobre que vai ser uma espécie de trabalhador involuntário da tripulação comandada por um machão chamado Wolf Larsen. É neste senhor que reside o brilhantismo da história. Larsen, que é tido como um cara temido e cruel, como todo bom marinheiro deveria ser, é um desses sujeitos eruditos autodidatas, que aprendem pelos livros que caem nas mãos, mas ao mesmo tempo possui uma carga de vivências reais que lhe permitiu testar o que servia e o que não servia. Hump, como é chamado pela tripulação, fica animado de saber que o comandante do navio não é um sujeito de todo irracional e acha que isso pode livrá-lo dali, mas Larsen não quer saber, e acha que um trabalho braçal faria bem ao caráter do náufrago, para quem a vida foi sempre fácil.

Assim, Hump começa a se virar nos 30 no barco de pesca, e conhece a tripulação, uma cambada de degenerado que nunca ia arrumar trabalho em lugar nenhum a não ser naquele navio, mas isso só porque naquela época ainda não existia ChiliBeans (é lá que você vai trabalhar se fizer tatuagem no pescoço, jovem). E existem pequenos núcleos dentro do navio, que nem uma novela: o núcleo da fofoca, comandado por um escocês chamado Tommy (eu acho), um núcleo da revolta, capitaneado pelo Leach, que tenta matar o Wolf Larsen o tempo todo, e um núcleo do puxa-saquismo, que é o cozinheiro Mudridge, que logo de cara resolve tretar com o nosso protagonista. Aos poucos, o almofadinha vai subindo na vida até cair nas graças do capitão, e quando o navio pega outros náufragos, entre eles, uma mulher poeta chamada Maud, tudo muda de figura para o protagonista. E paremos de explanar a situação por aí.

Assim, Hump começa a se virar nos 30 no barco de pesca, e conhece a tripulação, uma cambada de degenerado que nunca ia arrumar trabalho em lugar nenhum a não ser naquele navio, mas isso só porque naquela época ainda não existia ChiliBeans (é lá que você vai trabalhar se fizer tatuagem no pescoço, jovem). E existem pequenos núcleos dentro do navio, que nem uma novela: o núcleo da fofoca, comandado por um escocês chamado Tommy (eu acho), um núcleo da revolta, capitaneado pelo Leach, que tenta matar o Wolf Larsen o tempo todo, e um núcleo do puxa-saquismo, que é o cozinheiro Mudridge, que logo de cara resolve tretar com o nosso protagonista. Aos poucos, o almofadinha vai subindo na vida até cair nas graças do capitão, e quando o navio pega outros náufragos, entre eles, uma mulher poeta chamada Maud, tudo muda de figura para o protagonista. E paremos de explanar a situação por aí.

Em sua forma, O Lobo do Mar é um excelente livro. É fácil de ler, tem uma história envolvente, discussões acaloradas e rasas sobre filosofia que qualquer zé mané consegue entender, e personagens carismáticos pra burro, além de um realismo tangível nas descrições dos comportamentos do barco e do mar que quem conhece sabe (e esses hipsters com tatuagem de âncora não aguentam 10 minutos de mar comigo). Ou seja, você não vai se entediar com esse livro, quase posso garantir – não posso garantir porque vai que você é um desses chatos que só leem livro sobre os Templários ou sei lá o quê.

Já em seu conteúdo, o romance acho que toca num ponto crucial de toda a experiência humana: o quanto da teoria que existe aí hoje pode ser válida no mundo real. Noções artificialescas como a ética e o valor da vida humana são colocadas a prova por Wolf Larsen apenas para provar um ponto para seu diletante interlocutor, e isso é legal pra caramba porque mostra, de alguma maneira simbólica, de que a vida está aqui fora, e não nos livros – muito menos no que você está lendo, Jack London diz sem dizer. Um sujeito que viveu muito – e viveu mesmo, conforme vocês podem ler na belíssima apresentação da vida do autor feita pelo Joca Reiners Terron – não quer que vocês vivam aí conhecendo as coisas pelas letrinhas, eu acho, a julgar pela agitação da maioria de seus livros (os poucos que conheço por filmes). Então, sei lá, fica a dica.

O projeto gráfico da Zahar é absolutamente demais e o tipo de coisa que você quer ter na estante. Apesar de achar a capa meio pueril, tenho que admitir que o design ficou agradável e orna com o resto da coleção Clássicos Zahar, e a capa dura é um a mais. A tradução é do nosso conhecido Daniel Galera, e por dentro é tudo dentro dos conformes: papel pólen, fonte boa e um marcador de livro bem bonito a partir da capa. Pros marujos de água doce da cidade, o livro ainda vem com um glossário quase completo dos termos náuticos utilizados no romance, pra você não ficar tão perdido assim.

Comentário final: 356 páginas papel pólen. Ande na prancha, marujo!

Recado 1: Para quem acompanhou a minha saga da semana passada mas não curte a página do Livrada! no Facebook, fiquem sabendo que o Rubens Figueiredo já me escreveu e ele é mesmo a simpatia que aparenta e tá tudo bem agora, obrigado, gente!

Recado 2: na próxima semana, estarei em terras longínquas curtindo merecidas férias. O blog fica parado um tempo, mas logo volta J

Ernest Hemingway – O Velho e o Mar (The Old Man and the Sea)

Ora, ora, ora, mais um clássico da literatura do século 20 por aqui. Aliás, um clássico curtinho. Clássico curtinho da literatura do século 20. O melhor tipo de clássico para o leitor comum. Rápido, acessível, geralmente barato, e quase, quase, quase sempre, permite qualquer leitura rasa que você queira fazer dependendo da sua disposição. Enfim, eis o arquétipo do livro universal. Taí pra quem quiser ler do jeito como quiser ler. O Velho e o Mar, que foi o último livro do Hemingway publicado em vida, é um desses casos e, graças a sua verve quase jornalística de narrar as coisas da maneira mais econômica possível, permite um sem fim de interpretações filosóficas, sociológicas, biológicas, metafísicas, naturalistas, políticas, gastronômicas, ergonômicas, psicodélicas, escalafobéticas e estrogonóficas sobre a manjada história do velhinho tentando pegar um peixe. E um aviso pros mal comidos de plantão: tem spoiler mesmo, na cara dura, sem dó. Te acostuma aí, boneco. Fica peixe.

Ora, ora, ora, mais um clássico da literatura do século 20 por aqui. Aliás, um clássico curtinho. Clássico curtinho da literatura do século 20. O melhor tipo de clássico para o leitor comum. Rápido, acessível, geralmente barato, e quase, quase, quase sempre, permite qualquer leitura rasa que você queira fazer dependendo da sua disposição. Enfim, eis o arquétipo do livro universal. Taí pra quem quiser ler do jeito como quiser ler. O Velho e o Mar, que foi o último livro do Hemingway publicado em vida, é um desses casos e, graças a sua verve quase jornalística de narrar as coisas da maneira mais econômica possível, permite um sem fim de interpretações filosóficas, sociológicas, biológicas, metafísicas, naturalistas, políticas, gastronômicas, ergonômicas, psicodélicas, escalafobéticas e estrogonóficas sobre a manjada história do velhinho tentando pegar um peixe. E um aviso pros mal comidos de plantão: tem spoiler mesmo, na cara dura, sem dó. Te acostuma aí, boneco. Fica peixe.

Pra quem chegou agora no planeta Terra, a coisa gira em torno do véio Santiago, um cubano pescador que, já completamente desprovido da vitalidade de outrora, tenta sem sucesso tirar seu sustento do mar. Pra quem estranha a nacionalidade do sujeito e a ambientação do romance, fique sabendo que o autor morou um tempo em Cuba, onde ele inventou, segundo a lenda, o mojito. O velho tem como único amigo um garoto, que lhe ajuda nas pescarias e que lhe dá de comer quando tudo mais rareia na geladeira – uma amizade que seria muito útil pra mim, tendo em consideração o constante e deplorável estado da minha geladeira (por enquanto esse amigo continua sedo o motoboy do delivery). Os pais do moleque, mesmo assim, não gostam que ele vá pescar com o Santiago porque ele é azarado, e se tem uma espécie supersticiosa nesse mundo é pescador. Aliás, qualquer pessoa que frequenta muito o mar, de surfista a pirata. É uma coisa natural. Uma hora a parada vira, você fica num mato sem cachorro e pra te acharem naquele mundaréu de água salgada só com muita reza braba e foguetório sinalizador. De modo que o velho sai pra pescar sozinho, na esperança de fazer uma economia aí pros dias que se apertam, uns peixinhos que dê pra vender sem precisar vender muito o peixe, e não é que aparece um PEIXE-ESPADA MONSTRUOSO ASSASSINO VINGATIVO AMIGO DO PCC. E o velho tá lá, mãozinha na fieira, puxando o bicho na maior história de pescador que poderia ter imaginado. O bicho é irascível, e cansa o velho, que passa dias e noites com a linha na mão ponderando sobre a sua fraqueza, sobre a sua habilidade de pescador e sobre a beleza e magnitude do peixe que agora precisa pescar para recuperar sua honra de pescador não-azarado. Isso é 90% do livro. Uma narrativa sintética com monólogos do velho Santiago sobre essas questões aí. A coisa segue nessa toada até que ele consegue finalmente pegar o bicho, e dá um jeito de amarrar ele no bombordo do barquinho, numa proeza que nenhum Pesque e Cia. até hoje mostrou.

Mas aí vem o pulo do gato que só quem leu sabe. A coisa não ia ficar por isso mesmo, é lógico. A tubarãozada, vendo aquele sangue derramado e o cheiro de peixe morto, vem logo pra fazer a janta de ocasião, e aí começa uma luta do velho com os cartilaginosos ardilosos, uma luta que eventualmente ele perde, e chega na costa só com a espinha gigantesca amarrada no barco, provando que sim, ele ainda é o pescador azarado de sempre. Nada dá certo, desgraça total, todo mundo pobre, Fidel preparando pra tomar a ilha e o velho continua sem comida e longe de seu esporte favorito, o beisebol.

Fica claro numa leitura possível de O Velho e o Mar a relação de medo, admiração e força do homem com as forças da natureza, aqui melhor do que nunca representado pelo mar e pelo seus peixes maloqueiros. O velho, que já fora campeão de uma histórica contenda de queda-de-braço, se vê agora rezando e lutando com a decadência do próprio corpo para conseguir e defender o sustento que vem difícil e vai fácil. Isso, ao mesmo tempo em que se compara com Joe Dimaggio, o grande jogador de beisebol de sua época, numa desproporcional competição de força física e propósito de vida que, de alguma maneira, sempre foi um parâmetro para os homens. O Velho e o Mar pode ser uma alegoria para muita coisa: para o fato de que a natureza sempre vence, para a ignorância da própria impotência da raça humana, para a concretização das superstições marítimas, para a aurora dos ídolos do esporte ante a ruína do ocidente, para o medo cósmico do homem que precisa da natureza mas gostaria de não precisar. O Velho e o Mar é um desses livros cuja leitura que você faz diz muito mais sobre você do que sobre o próprio livro, em grande parte pela ausência de maiores significados explícitos no texto. Quer ser misterioso e discutido ao longo de décadas? Pode ser o easy way – criando polêmica atrás de polêmica – ou pode ser o Hemingway – jogando o dom da interpretação pra galera. E não está aí a maravilha de um clássico, numa daquelas definições de clássico do Italo Calvino em Por Que Ler os Clássicos? Um clássico, dizia ele, é um livro que nunca termina de ser lido. Ou comentado. Sei lá, não sou desses nerds que ficam vasculhando a biblioteca pra fazer uma frase. Sei que eu deveria ser, mas não sou. Não hoje.

Fica claro numa leitura possível de O Velho e o Mar a relação de medo, admiração e força do homem com as forças da natureza, aqui melhor do que nunca representado pelo mar e pelo seus peixes maloqueiros. O velho, que já fora campeão de uma histórica contenda de queda-de-braço, se vê agora rezando e lutando com a decadência do próprio corpo para conseguir e defender o sustento que vem difícil e vai fácil. Isso, ao mesmo tempo em que se compara com Joe Dimaggio, o grande jogador de beisebol de sua época, numa desproporcional competição de força física e propósito de vida que, de alguma maneira, sempre foi um parâmetro para os homens. O Velho e o Mar pode ser uma alegoria para muita coisa: para o fato de que a natureza sempre vence, para a ignorância da própria impotência da raça humana, para a concretização das superstições marítimas, para a aurora dos ídolos do esporte ante a ruína do ocidente, para o medo cósmico do homem que precisa da natureza mas gostaria de não precisar. O Velho e o Mar é um desses livros cuja leitura que você faz diz muito mais sobre você do que sobre o próprio livro, em grande parte pela ausência de maiores significados explícitos no texto. Quer ser misterioso e discutido ao longo de décadas? Pode ser o easy way – criando polêmica atrás de polêmica – ou pode ser o Hemingway – jogando o dom da interpretação pra galera. E não está aí a maravilha de um clássico, numa daquelas definições de clássico do Italo Calvino em Por Que Ler os Clássicos? Um clássico, dizia ele, é um livro que nunca termina de ser lido. Ou comentado. Sei lá, não sou desses nerds que ficam vasculhando a biblioteca pra fazer uma frase. Sei que eu deveria ser, mas não sou. Não hoje.

A Bertrand Brasil, do grupo Record, é quem publica a obra do Hemingway no Brasil. Pra comemorar, sei lá, os 60 anos do prêmio Nobel do autor, dado em 1954, eles resolveram dar uma mais do que necessária repaginada na coleção dele. E valeu a pena, porque tá lindíssima. Essa capa, que costumava ser horrorosa, cheia de degradê de cores, letras gigantescas e mal diagramadas, passou a ter um look mais gráfico, a assinatura do autor, cabeço com a paginação, um tamanho maior de página e papel pólen, o que já é 60% das melhorias do projeto. E, claro, manteve as belíssimas ilustrações de Charles Tunnicliffe e Raymond Sheppard que já figuravam na primeiríssima edição do texto em livro, em 1952 – essa é a 80ª edição no Brasil. Curti e aprovei. Vamos esperar as próximas!

Comentário Final: 124 páginas com papel pólen soft. ‘Tá aqui o bicho!’

———————————-

Apostas do Nobel:

Como vocês devem saber, o prêmio Nobel de literatura sai hoje. Alguns leitores apostaram no Facebook, como é tradição fazermos todo ano por aqui, então vamos deixar as apostas registradas pra depois não falarem que tem marmelada. O vencedor leva o Homem Lento, do Coetzee. E reforço, para quem perdeu de apostar, que curtam a página do Livrada! no Facebook. Sim, tem que ter Facebook pra curtir a página, se não tem perde essas barbadas que aparecem vez ou outra.

Como vocês devem saber, o prêmio Nobel de literatura sai hoje. Alguns leitores apostaram no Facebook, como é tradição fazermos todo ano por aqui, então vamos deixar as apostas registradas pra depois não falarem que tem marmelada. O vencedor leva o Homem Lento, do Coetzee. E reforço, para quem perdeu de apostar, que curtam a página do Livrada! no Facebook. Sim, tem que ter Facebook pra curtir a página, se não tem perde essas barbadas que aparecem vez ou outra.

Thaisa Meraki: Haruki Murakami

Priscilla Scurupa: Joyce Carol Oates

Pedro Víctor Santos: Philip Roth

Vitor Nascimento: Amos Óz

Guilherme Sobota: Assia Djebar

Rafael Pousa: Alice Munro

Fidel Zandoná Forato: Willian Trevor

Philip Roth – O Professor do Desejo (The Professor of Desire)

Eu sei, eu sei, vocês estão pensando “Mas que m…, outro post do Philip Roth em menos de dois meses”. Mas também, problema teu, irmão, peguei uns livros seguidos dele e se não gostou vai ter dois trabalhos também. Uh, tô marrento hoje, mas não: há um bom motivo para se voltar a falar de Philip Roth, em especial nessa semana: isso é porque o senhor da foto aí comemorou 80 anos nesse final de semana, e por essa ocasião especial ganhou fotinha colorida no post de hoje para nos lembrar de que sim, Philip Roth ainda está vivo, embora não esteja mais escrevendo conforme seu anúncio do final do ano passado.

Eu sei, eu sei, vocês estão pensando “Mas que m…, outro post do Philip Roth em menos de dois meses”. Mas também, problema teu, irmão, peguei uns livros seguidos dele e se não gostou vai ter dois trabalhos também. Uh, tô marrento hoje, mas não: há um bom motivo para se voltar a falar de Philip Roth, em especial nessa semana: isso é porque o senhor da foto aí comemorou 80 anos nesse final de semana, e por essa ocasião especial ganhou fotinha colorida no post de hoje para nos lembrar de que sim, Philip Roth ainda está vivo, embora não esteja mais escrevendo conforme seu anúncio do final do ano passado.

Para os idiotas da objetividade: SPOILER ALERT (sério, me sinto muito mal de ter que colocar isso).

Por isso, resolvi dar uma conferida nesse novo velho livro dele que ganhou nova tradução recentemente. E, antes de mais nada, vamos parar por um minuto para rir desse título ridículo. HOHOHOHOHOHOHOHO, que porcaria de título esse. “O Professor do Desejo”, parece chanchada de Cine Privê da Band, e das bem lazarentas ainda por cima. Tipo com Ron Jeremy no papel do PROFESSOR DO DESEJO. Sério, não sei o que esse sujeito estava pensando quando resolveu dar esse título pro livro, mas acho que deve ser verdade o que dizem: a década de 70 foi muito brega.

Bom, e do que fala exatamente o livro O PROFESSOR DO DESEJO, além de sexo, obviamente. Pra ser bem sincero, não captei o qualé do livro de primeira, e por isso recorri a um expediente de baixo nível ao qual, contudo, não me furto sempre que minha ignorância me encurrala num canto: a orelha. E, oh! A orelha se resume a um único parágrafo, um forte indício que o sujeito escalado para fazer esse trabalho sujo também não manjou muito do romance, ou que achou que seu único parágrafo dava conta do recado. Mas acho que essa é a beleza de um escritor bafejado pela crítica, para usar uma expressão idiomática que sempre me faz rir: seu caráter autoexplicativo, sua densidade que aflora com facilidade à superfície do texto, é tudo muito preto no branco, tudo muito certinho, o equivalente literário ao “filme para quem não quer pensar” que cada vez faz mais sucesso entre os frequentadores de locadora (alguém ainda vai à locadora?). Bom, vejamos o que o sujeito entendido aqui diz:

“Quando estava na faculdade, David Kepesh se considerava “um libertino entre os doutos, um douto entre os libertinos”. Mal podia ele imaginar o quanto esse lema seria profético – ou fatídico. Pois à medida que Philip Roth segue Kepesh da domesticidade da infância à selvageria da possibilidade erótica, de um ménage a trois em Londres às agonias da solidão em Nova York, ele cria um romance de extrema inteligência, pungência e humor sobre os dilemas do prazer: onde o procuramos, por que fugimos dele e como lutamos para obter uma trégua entre dignidade e desejo”.

Ora, poderia fazer um texto só analisando essa pequena orelhinha. Vamos combinar que o sujeito não teve seu momento mais brilhante ao enfileirar “inteligência, pungência e humor”, mas soube que era hora de parar quando mandou “uma trégua entre dignidade e desejo”, claramente o ápice de sua genialidade estilística. Mas ele acertou aqui em um aspecto que me dá um ponto de partida para analisar o livro: “os dilemas do prazer”. Ok, vamos ficar com essa frase por um momento e focar na história.

De fato, David Kepesh, depois de uma infância chata, de chupar uns peitinhos no colegial e de estudar com um maluco claramente gay, resolve ir pra Inglaterra para estudar e conhece duas barangas dinamarquesas com quem faz todo tipo de sacanagem, mas aí volta pros EUA depois de um troço corriqueiro que, de alguma maneira, ativa a paranoia do sujeito (judeus são assustados assim, a julgar por seus outros livros). E aí conhece uma mulher com quem se casa, mas a mulher é maluca e foge, e ele se separa e depois conhece uma outra com quem briga e depois uma outra com quem casa e é feliz, mas fica incomodado com a pasmaceira e fim.

De fato, David Kepesh, depois de uma infância chata, de chupar uns peitinhos no colegial e de estudar com um maluco claramente gay, resolve ir pra Inglaterra para estudar e conhece duas barangas dinamarquesas com quem faz todo tipo de sacanagem, mas aí volta pros EUA depois de um troço corriqueiro que, de alguma maneira, ativa a paranoia do sujeito (judeus são assustados assim, a julgar por seus outros livros). E aí conhece uma mulher com quem se casa, mas a mulher é maluca e foge, e ele se separa e depois conhece uma outra com quem briga e depois uma outra com quem casa e é feliz, mas fica incomodado com a pasmaceira e fim.

Bom, aqui temos então, basicamente, o esqueleto da história, algo passível de ser encontrado escrito em algum lugar do escritório do Roth, em um bloquinho intitulado “ideias legais para livros que eu ainda vou escrever”. Esse esqueleto permite observar o movimento do escritor sobre suas reais intenções: o protagonista se depara com diferentes esquemas de relacionamentos: um promíscuo, um tradicional perturbado, um conflituoso e um sem graça. E, em cada um desses, aponta seus altos e baixos, sem exatamente elencá-los de maneira óbvia. Tudo isso pra dizer uma coisa: homem é um bicho inconformado que não sabe o que quer. Se tá no marasmo, quer putaria, se tá na putaria, quer marasmo, se briga, quer paz, se tá na paz, quer briga, etc. E veja, não que mulheres sejam tão diferentes assim, mas o Philip Roth, como alguns de vocês sabem, é um sujeito que não se arrisca a botar um pezinho que seja fora da sua zona de conforto, ou seja: não escreve sobre nada que não conheça com suficiente segurança. Por isso, por exemplo, que David Kepesh é judeu, sendo que ser judeu tem muito pouco a ver com um tema tão universal como o desse romance. E por isso ele é homem, estudioso das letras que foi morar na Inglaterra e tudo mais. Muito provavelmente ele não comeu tanta mulher que nem esse protagonista, mas hey, é o efeito Pedro Juan: se seus personagens são comedores, então você deve ser comedor também, né? Ou isso ou o completo oposto, nunca uma zona cinzenta ordinária, seu depravado.

E basicamente é isso a que ele se propõe. Não oferece uma conclusão, não se aprofunda no assunto, só ilustra uma questão pertinente e brinca com ela por duzentas e tantas páginas. Não é o Philip Roth em sua melhor forma, embora tenha aqui todos os elementos de sua literatura: sexo, judaísmo, baixa auto-estima, excesso de autoanálise, um tiquinho de comédia, escatologia e, claro, a própria literatura. Acho que ele resolveu muito melhor a questão do sexo no Complexo de Portnoy, mas hey, se o cara quer ser uma flor de obsessão, quem somos nós pra impedir, né mês? Até porque o livro já foi escrito há quase 40 anos, então nem rola espernear por pouca coisa a essa altura do campeonato. Lê quem é fã, ignora quem não é tão fã e dá uma espiada curiosa quem acha que o tema é pertinente. Mesmo com tudo explicado, O PROFESSOR DO DESEJO ainda é um péssimo título e, acreditem, bem mais decepcionante que Cine Privê da BAND.

Comentário final: 251 páginas em papel pólen soft. Machuca a alma do libertino.

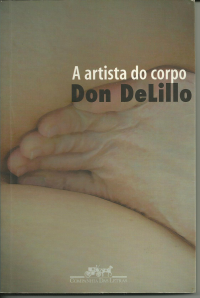

Don DeLillo – A Artista do Corpo (The Body Artist)

Às vezes eu paro, penso, reconsidero a decisão de continuar com este blog, de soltar essas palavras no deserto virtual da internet, mas aí lembro que, embora não tenha me dado dinheiro, o Livrada! me deu uma porrada de amigos e algumas boas indicações de livros. Toda vez que venho comentar um livro do Don DeLillo aqui, não esqueço que, sem este blog, talvez demorasse uma eternidade para descobrir este que é um dos meus autores favoritos. Isso porque, nessa rotina de ler um livro atrás do outro, a gente vai se acostumando à linguagem, às estruturas narrativas do contemporâneo, e a verdade é que, no final, pouca coisa é capaz de te sacudir. Felizmente, este nada simpático senhor da foto abaixo não me decepciona a cada livro seu que descubro. Por isso, hoje vamos tratar de A Artista do Corpo, que li depois de uma macarronada que a gente bateu com o Alcir Pécora numa noite. É um livro difícil, sério, sombrio e complexo, mas que eu, do alto da minha pretensão, julgo ter entendido. Então vamos tentar analisá-lo e colocar as coisas em termos simples, porque se eu, que vim da roça praiana da Costa Verde, consegui manjar esse livro, você também consegue.

Às vezes eu paro, penso, reconsidero a decisão de continuar com este blog, de soltar essas palavras no deserto virtual da internet, mas aí lembro que, embora não tenha me dado dinheiro, o Livrada! me deu uma porrada de amigos e algumas boas indicações de livros. Toda vez que venho comentar um livro do Don DeLillo aqui, não esqueço que, sem este blog, talvez demorasse uma eternidade para descobrir este que é um dos meus autores favoritos. Isso porque, nessa rotina de ler um livro atrás do outro, a gente vai se acostumando à linguagem, às estruturas narrativas do contemporâneo, e a verdade é que, no final, pouca coisa é capaz de te sacudir. Felizmente, este nada simpático senhor da foto abaixo não me decepciona a cada livro seu que descubro. Por isso, hoje vamos tratar de A Artista do Corpo, que li depois de uma macarronada que a gente bateu com o Alcir Pécora numa noite. É um livro difícil, sério, sombrio e complexo, mas que eu, do alto da minha pretensão, julgo ter entendido. Então vamos tentar analisá-lo e colocar as coisas em termos simples, porque se eu, que vim da roça praiana da Costa Verde, consegui manjar esse livro, você também consegue.

Bom, A Artista do Corpo não deixa de ser um livro datado pelo tipo de arte exercido pela protagonista. A moçoila, uma trintona-quarentona, pelo que o romance dá a entender, chama Lauren Hartke e é uma adepta da chamada body art, um tipo muito peculiar – peculiar aqui querendo dizer ixcrota – de arte performática que tem como principal objetivo a deformação do corpo, a descoberta de posições desconfortáveis, bruscas e dolorosas que explorem ao máximo a dimensão corporal, seus limites e seus significados. Como diz em um trecho, é como se ela “tentasse sair do próprio corpo”. Uma mandíbula jogada pro lado, um braço que passa por trás da cabeça, uma perna que dá a volta pelas costas, uma coisa não muito bonita de se ver, esse tipo de arte que o pessoal entediado e cool de Nova York paga caro para ver e se julgar inteligente de vez em quando. Esse tipo de arte foi muito popular pelo mundo no final da década de 90 e no começo do século 21, e teve lá seus representantes, tipo a Marina Abramovic, que fazia algo parecido, mas não igual. Umas coisas do tipo comer uma cebola inteira crua. É, isso é arte, mas pode ser falta de uma enxada e um lote para carpir, vocês decidem.

Enfim, essa nossa protagonista nos é apresentada numa cena tediosa de rotina com o marido, com quem toma café da manhã. A coisa toda tem ao mesmo tempo uma normalidade familiar e uma estranheza de fluxo, cheia de diálogos incompletos, ideias que ficam na intenção e frases desconexas, mas não absurdas. Algo muito parecido com os livros do Thomas Pynchon, se alguém me perguntar… A primeira frase do livro: “O tempo parece passar”. Olho no lance!

Logo depois, já sabemos do suicídio do marido, um cineasta aparentemente com um ou dois sucessos que levou um vida de fracassos de público e crítica. O luto recente faz com que ela se isole na casinha de litoral deserto onde passaram seus últimos dias juntos. Algo muito pouco indicado para pessoas em luto, vocês poderiam sugerir. Mas é o que ela faz, fica lá amargando a vida e olhando uma câmera de vigilância de uma estrada da Finlândia que tem streaming ao vivo. Mais uma vez, aqui, a ilusão de tempo real, transposição do espaço e etc. Coisas que entram em evidência…AGORA.

Eis que a mocinha tá lá, trabalhando em suas bizarrices corporais, quando percebe que há um intruso na casa. Um homem, de idade indefinida, que às vezes parece velho, às vezes parece novo. Ele não fala coisa com coisa e é capaz de emular a voz dela e do marido morto, reproduzindo diálogos completos entre eles. É um pouco surreal a pouca atenção que ela dá ao fato, dedicando-se a uma reflexão ou outra sobre a presença do Sr. Tuttle, como ela o chama, mas convivendo de maneira relativamente harmoniosa com ele.

Eis que a mocinha tá lá, trabalhando em suas bizarrices corporais, quando percebe que há um intruso na casa. Um homem, de idade indefinida, que às vezes parece velho, às vezes parece novo. Ele não fala coisa com coisa e é capaz de emular a voz dela e do marido morto, reproduzindo diálogos completos entre eles. É um pouco surreal a pouca atenção que ela dá ao fato, dedicando-se a uma reflexão ou outra sobre a presença do Sr. Tuttle, como ela o chama, mas convivendo de maneira relativamente harmoniosa com ele.

Aqui entra a minha análise da história toda: o Sr. Tuttle é, na verdade, a materialização do deslocamento do tempo e do espaço que a body art propõe. É como se tudo o que ela fizesse com o corpo em sentido figurado se configurasse concretamente na figura dessa entidade. Para o Sr. Tuttle, o tempo não é algo linear, e suas falas afásicas refletem isso. Há uma dificuldade de percepção da passagem do tempo quando se está de luto e isolado no litoral deserto, afinal de contas. É como se a body art deslocasse algo para fora de seu corpo, suas lembranças, seu próprio passado, e a confrontação com esse tempo agora inexistente, já que só o presente existe segundo o Dalai Lama, se dá de uma maneira confusa e embaralhada. O passado, enfim, é tão indecifrável quanto o futuro.

A Artista do Corpo é um livro muito diferente dos outros livros do Don DeLillo que eu conheço. Enquanto Ruído Branco e Cosmópolis são mais engraçados, caricatos e culturalmente críticos, este é mais parecido com seu último romance, Ponto Ômega, um livro mega complicado e curto demais pra sua complexidade. Como esse. Ô sujeitinho que resolve escrever 300 páginas de piada e 100 páginas de espremedor de cérebro! Há diversas aproximações entre Ponto Ômega e A Artista do Corpo: uma teoria a ser desenvolvida (sobre o tempo em um livro e sobre o conhecimento em outro), uma arte estranha a ser apresentada (body art e a instação 24 hour Psycho, que passa o filme Psicose, do Hitchcock em super câmera lenta que faz o filme durar um dia inteiro), uma narrativa curta em formato de tríptico, com o miolo da história emparedado por uma introdução e um epílogo um tanto desconexos, qualquer coisa de surreal levemente abordado, etc etc etc. Parece que a literatura do Don DeLillo é um evento cíclico, que alterna entre a introspecção densa e a extravagância caricata, mas é óbvio que isso é uma boa coisa, mostra que o sujeito tem seus momentos e, como Wander Wildner já disse, não consegue ser alegre o tempo inteiro. Melhor do que querer juntar as duas coisas, como o Houellebecq faz às vezes.

O projeto gráfico da Companhia das Letras é aquela maravilha de sempre, e a capa, por mais que eu não goste muito de fotografias de corpo, tem seu mérito por casar com o conteúdo. Papel pólen, fonte Meridien, que é tipo a avó da Electra, e o formatinho que vocês já conhecem. Vale a pena a leitura porque é meu autor favorito e porque vai fazer vocês pensarem em alguma coisa. Abraços a todos!

Comentário final: 122 páginas em papel pólen. A verdadeira concussão está no cérebro.

Jeffrey Eugenides – A Trama do Casamento (The Marriage Plot)

As Olimpíadas estão rolando, e obviamente o grau de interesse do brasileiro na cobertura é diretamente proporcional ao número de medalhas que os atletas conseguem para o Brasil. Pra quem não é deslumbrado com quem nada mais rápido, quem cospe um caroço mais longe, quem apanha a maçã voadoura de ouro, quem consegue achar o Bin Laden primeiro, enfim, essas aleatoriedades que usamos como qualificadora de caráter, vem com o Livrada! porque a literatura, para os poucos e bons, é perene e não é competitiva.

As Olimpíadas estão rolando, e obviamente o grau de interesse do brasileiro na cobertura é diretamente proporcional ao número de medalhas que os atletas conseguem para o Brasil. Pra quem não é deslumbrado com quem nada mais rápido, quem cospe um caroço mais longe, quem apanha a maçã voadoura de ouro, quem consegue achar o Bin Laden primeiro, enfim, essas aleatoriedades que usamos como qualificadora de caráter, vem com o Livrada! porque a literatura, para os poucos e bons, é perene e não é competitiva.

Quer dizer, é competitiva para uns loucos que descobri que ficam competindo pra ver quem lê mais livros no skoob, cadastrando tudo quanto é gibi, bula de remédio e livrinho infantil de cinco páginas (abram mão de vossas existências pela sanidade do mundo). E também é competitiva para o Jeffrey Eugenides, nosso objeto de estudo de hoje. Quer dizer, o cara é o nêmesis do Jonathan Franzen, e embora sejam amiguinhos e joguem kinect juntos, representam, cada um a sua maneira deturpada, duas vertentes da nova literatura americana – que, se você me perguntar, vou dizer honestamente que nem é tudo isso, prefiro o Cormac McCarthy e o Don DeLillo ainda.

Enfim, Eugenides, que escreveu o livro As Virgens Suicidas, que virou filme nas mãos da Sofia Coppolla — não devia ter deixado, Eugenides, isso é que nem construir um avião e deixar os amigos do Bin Laden pilotar – é um cara por cima da carne seca por esses dias. Isso porque ele não escreve muito e quando escreve lança A Trama do Casamento, um meta livro.A história, vejam vocês, gira em torno de uma mocinha chamada Madeleine Hanna, recém-formada em Letras e no frescor de sua juventude em plenos anos 80, época em que eu imagino sempre ao som de Don’t You Forget About Me, do Simple Minds (obrigado, John Huges, por tudo). O foco da pesquisa de Madeleine são os chamados “romances de Casamento”, aquele tipo de livro do século 19 em que uma mocinha tem dois pretendentes para escolher e a história inteira é isso, uma espécie de romance policial misturado com novela mexicana, tipo Orgulho e Preconceito e afins. A tioria da menina é que esses livros são o último resquício de machismo visível na literatura, que coloca a liberdade da mulher como o poder de escolha entre um ou outro, e que mulher gosta de ler isso porque é burra e alienada. Então a Mad aqui representa a entrada dos estudos feministas na universidade, algo novo para a época. Mas, surpresa! Madeleine tem, ela própria, dois pretendentes para escolher. De um lado, Leonard, um bad boy esquisito que estuda letras e biologia e sofre de bipolaridade – uma doença que eu nem sabia que existia na década de 80 – e faz todo mundo à sua volta sofrer enquanto ele acha que todo mundo tem que entender o lado dele, coitadinho. Do outro, Mitchell Grammaticus, um sujeito que também estuda letras e estudos religiosos e preprara uma virada em sua vida fazendo uma viagem pós-formatura para a Europa e depois Índia, trabalhando com os pobres com a Madre Teresa de Calcutá enquanto passa dias sem tomar banho.

(Só um parênteses: conheci em Paris uma menina que é a versão de saias do Grammaticus. Ela também estudava estudos religiosos, também não tomava banho e estava viajando após se formar e prestes a fazer o caminho de Santiago de Compostella. Perguntei se ela tinha lido esse livro e ela disse: “Não, sobre o que é?”. “Sobre você”, eu respondi)

E, pronto, aí está a genialidade de Jeffrey Eugenides em A Trama do Casamento. O resto são 500 páginas de discussões leves e agradáveis sobre literatura e uma história que vai e volta no tempo, e se o leitor quiser escolher pela rapariga, boa sorte, porque os dois são dois trastes na minha opinião – estando aí outra sacada do cara, habilidade para não pender um dos lados da balança.

E, pronto, aí está a genialidade de Jeffrey Eugenides em A Trama do Casamento. O resto são 500 páginas de discussões leves e agradáveis sobre literatura e uma história que vai e volta no tempo, e se o leitor quiser escolher pela rapariga, boa sorte, porque os dois são dois trastes na minha opinião – estando aí outra sacada do cara, habilidade para não pender um dos lados da balança.

Agora vocês me perguntariam: “Mas Yuri, A Trama do Casamento é um livro machista como os romances de casamento da Jane Austen que a Madeleine estuda?”. Bom, vocês podem achar que não, mas a resposta é sim. Primeiro porque, realmente, não resta nada à Madeleine a não ser escolher um dos dois e sofrer na mão de sua escolha pro resto da vida, e isso nem o “kit da jovem solteira” salva (vocês vão saber do que eu estou falando se lerem o livro). Segundo que ela nem é, propriamente falando, a protagonista do livro, já que o Eugenides dedica mais páginas aos dois pretendentes do que à própria Madeleine. Terceiro porque a moral do livro é essa: mesmo que você seja uma mulé super descolada e antenada à opressão feminina nesse mundo louco, você tá presa para sempre nessa vidinha e consciência nenhuma vai te libertar. Pelo menos foi isso que eu entendi. Eugenides, esse malévolo…

Esse projeto gráfico da Companhia das Letras valoriza na capa o apelo pop do livro, já que é um livro pop mesmo, pra garotadinha curtir numa boa, sem neurose, e porque afinal, que garotinha de 17 anos metida a alternativa não ama os filmes da Sofia Coppola a começar pelo Encontros e Desencontros e a terminar pelas Virgens Suicidas? Sério, é um livro bacanasso de ler, e eu li nas minhas férias e devo dizer que essa resma passou rápido. O formato do livro é grande e tem papel pólen de gramatura leve e fonte Electra. Um livro bem charmoso, resumindo. E a lombada não é dessa cor, mas é esse fúscia/púrpura da palavra “casamento”, dando a impressão, uma vez na estante, que você é fã de Rosamund Pilcher e Nora Roberts. Boa sorte, então!

Comentário final: 438 páginas grandes. Desloca o maxilar pra ficar falando engraçado pro resto da vida.

Cormac McCarthy – Meridiano de Sangue (Blood Meridian)

Boemia Rhapsody, aqui me tens de regresso! Depois de um mês e bordoada longe da internet, longe dos blogs, longe de casa e longe do país, voltei para dar continuidade a esse bonde pesadão que não tem marcha lenta que é o Livrada! Sentiram saudades? Espero que sim, e prometo que hoje vou fazer valer a espera, mesmo porque não é de qualquer livro que vamos tratar hoje, e sim do estupendo, portentoso e calamitoso Meridiano de Sangue, do Sr. Cormac McCarthy. Não sabe que livro é esse? Não sabe quem é Cormac McCarthy? Não sabe que fim levou o Demóstenes? Não sabe como pegar mulher na marcha das vadias? Vem comigo então!

Boemia Rhapsody, aqui me tens de regresso! Depois de um mês e bordoada longe da internet, longe dos blogs, longe de casa e longe do país, voltei para dar continuidade a esse bonde pesadão que não tem marcha lenta que é o Livrada! Sentiram saudades? Espero que sim, e prometo que hoje vou fazer valer a espera, mesmo porque não é de qualquer livro que vamos tratar hoje, e sim do estupendo, portentoso e calamitoso Meridiano de Sangue, do Sr. Cormac McCarthy. Não sabe que livro é esse? Não sabe quem é Cormac McCarthy? Não sabe que fim levou o Demóstenes? Não sabe como pegar mulher na marcha das vadias? Vem comigo então!

Cormac McCarthy ficou mais famoso no mundo depois que dois de seus livros foram adaptados para o cinema. Primeiro, o espetacular Onde os Fracos Não Tem Vez, dirigido pelos Irmãos Coen, talvez o melhor indicador do nível intelectual alheio já criado na história da humanidade. Pode perguntar para qualquer pessoa se ela gostou desse filme, e pode igualmente erguer uma sobrancelha e falar um psicanalítico “aham” ante qualquer negativa, principalmente se a justificativa for “odiei o final”. Sim, a gente sabe que quem gosta de sertanejo universitário é objetivamente involuído, mas esse filme separa melhor o joio do trigo. Depois foi A Estrada, dirigido por sei lá quem com sei lá queloutro no papel principal porque não assisti e não sei se quero porque vi a capa e já temo terem feito cagadinha em cima da obra do sujeito. O que importa é que jogaram o nome Cormac McCarthy pro mundo com o cinema – o que, convenhamos, é a única coisa pra qual o cinema de Hollywood presta hoje em dia – e imagino que alguém tenha se aventurado a ler o sujeito por causa disso. Eu sei que eu fui um deles. E, durante minhas tão merecidas férias, resolvi escolher exatamente este livro para ler nos Intercitys e TGVs da vida.

Antes de mais nada, o título já indica algo para você. Se não o “sangue” de Meridiano de Sangue, o título alternativo. Sim, é Meridiano de Sangue ou O Rubor Crepuscular do Oeste. A gente já foi doutrinado desde a aurora da nossa vida literária que quando um cabra da peste resolve colocar um título alternativo na obra é porque ele é inteligentão, mesmo que na maioria das vezes seja só um zé-mané. Agora, ninguém coloca um título como O Rubor Crepuscular do Oeste sem estar sujeito a julgamentos mil, dos pés a cabeça, da capacidade estilística de manter a pompa do título ao longo do romance inteiro. Isso é esperado. É como se auto apelidar de Tripé, as pessoas vão checar a pacoteira. Então, caros – e isso serve para vocês, jovens escritores – certifiquem-se que o título das coisas corresponde ao seu conteúdo em grandeza. McCarthy fez isso. Não aquele gordinho paranoico, mas o Cormac McCarthy, quando escreveu Meridiano de Sangue ou O Rubor Crepuscular do Oeste (Evening Redness in the West).

A história do livro gira em torno de um garoto sem nome, a quem o autor (e o tradutor) chama apenas de kid. O kid é forçado a deixar o lar ainda moleque e ingressa na brutal gangue do capitão John Glanton que tem a missão de coletar escalpos de índios no oeste, passando pelo deserto de Sonora e outras paisagens ermas que conhecemos através de filmes americanos. E por quê escalpos, vocês me perguntariam. Bom, é sabido que nessa época do desbravamento da América do Norte, qualquer ajuda pra matar os índios era bem-vinda, e o pagamento pra esses sanguinários era mediante apresentação de escalpos. Isso era muito bom pros ruins de nascença – uma classe de ser humano diante da qual os antropólogos e psicólogos se dividem – porque, né, junta a fome com a vontade de comer. Glanton é acompanhado por um tal juiz Holden, um personagem sobrenatural que fala trocentos idiomas e domina qualquer técnica existente, de caçar sapo na chuva a fazer cupcake, e cisma em escrever num caderninho tudo o que existe, uma espécie de enciclopédia megalomaníaca. E ele, Glanton e a patota são maus feito pica-paus. O lance é matar índio, negro, mulher, velho, criança, cavalo, cachorro, filhotinho de cachorro, tudo, tudo, na maldade mesmo, desnecessariamente, o que faz de Meridiano de Sangue um dos livros mais pesados que você vai ler em vida (a menos que você curta um Marquês de Sade ou algo assim).

E por que dessa violência toda? A partir daí você pode seguir seu próprio caminho e chegar as suas próprias conclusões, mas vou jogar meus dois centavos sobre o assunto (essa é uma expressão que não deu certo em português, mas vocês entenderam, né?). A violência a que o leitor e o kid, talvez a única tábula rasa desse circo, são obrigados a enfrentar confronta-os diretamente com seus desejos primitivos, e faz você se sentir um bosta de um animal por pertencer a essa raça. Tipo um tapa na cara dos cafas que mandam aquela de “o macho é feito para ter várias fêmeas, tá no nosso instinto”. Tá no instinto, malandro? Então olha aqui onde seu instinto vai te levar. Ao mesmo tempo, o autor não mede esforços para jogar na cara a fragilidade do corpo humano, em descrições vívidas e horripilantes de miolos espatifados, crânios dilacerados, carburador furado e o meu negão do lado (êpa, peraí, caceta). Como se ressaltasse o aspecto patético da coisa: bolhas de sangue e ossos que não aguentam 10 minutos de quebra-pau vivendo em pé-de-guerra. Ecce homo. É claro que a saga abriga questões bem mais profundas do que essa, e a isso serve bem a figura do juiz Holden, deus ex machina que explica as piadas, mas essa é só um detalhe que me impressionou e quis compartilhar.

E por que dessa violência toda? A partir daí você pode seguir seu próprio caminho e chegar as suas próprias conclusões, mas vou jogar meus dois centavos sobre o assunto (essa é uma expressão que não deu certo em português, mas vocês entenderam, né?). A violência a que o leitor e o kid, talvez a única tábula rasa desse circo, são obrigados a enfrentar confronta-os diretamente com seus desejos primitivos, e faz você se sentir um bosta de um animal por pertencer a essa raça. Tipo um tapa na cara dos cafas que mandam aquela de “o macho é feito para ter várias fêmeas, tá no nosso instinto”. Tá no instinto, malandro? Então olha aqui onde seu instinto vai te levar. Ao mesmo tempo, o autor não mede esforços para jogar na cara a fragilidade do corpo humano, em descrições vívidas e horripilantes de miolos espatifados, crânios dilacerados, carburador furado e o meu negão do lado (êpa, peraí, caceta). Como se ressaltasse o aspecto patético da coisa: bolhas de sangue e ossos que não aguentam 10 minutos de quebra-pau vivendo em pé-de-guerra. Ecce homo. É claro que a saga abriga questões bem mais profundas do que essa, e a isso serve bem a figura do juiz Holden, deus ex machina que explica as piadas, mas essa é só um detalhe que me impressionou e quis compartilhar.

Mas e a escrita, meus amigos? Preciso confessar que até então só tinha visto uma prosa tão maravilhosamente bem escrita assim em português, nunca em língua inglesa. Não li no original, mas a julgar pelo trabalho do tradutor de encontrar as palavras mais precisas possíveis, sei que o cara não ficou nos the book is on the table nesse romance (mérito do tradutor também, meus parabéns, senhor Cássio de Arantes Leite, quem quer que seja o senhor, tornou minha leitura muito mais aprazível). A prosa do McCarthy é densa, bonita, cada frase do juiz Holden parece sair de um aforismo do Nietzsche e cada descrição parece um quadro do Turner, bonito mesmo quando se está tratando de algo meia-boca. E me assombra a capacidade do cara de falar de detalhes específicos sobre como o sangue seca numa ferida, como uma bala atravessa a cabeça de um cavalo ou como uma faca raspa um osso. Não sei muito sobre o passado do autor, à exceção de seu ingresso nas forças armadas, mas tirando isso não sei se quero descobrir também.

E por último, o mais chocante: Meridiano de Sangue é, em certa medida, uma ficção histórica. Glanton realmente existiu, e os fatos narrados no livro foram baseados no relato autobiográfico de um de seus cupinchas. O mesmo livro diz que existiu também o juiz Holden, mas não que seja uma prova concreta de sua existência, já que a obra foi considerada meio mentirosa. Ainda assim, pombas! Não vou nem falar mais nada, vou terminar essa resenha com outro pombas. Pombas!

Ps: já faz algum tempo que adotei essa prática, mas estou oficializando aqui: não respondo mais comentários deixados no blog. Acho que no final das contas fica meio intromissor da minha parte e perdi a paciência discutindo picuinha no passado. Quem quiser que eu responda, pode me mandar um e-mail para bloglivrada@gmail.com, belezura?

Comentário final: 350 páginas na formatação padrão da Alfaguara. Afunda o crânio, capitão Glanton!

Don DeLillo – Cosmópolis

Nunca vou me esquecer de que comecei a ler Don DeLillo graças a um leitor do meu blog que decidiu deixar a sugestão ali, como quem não quer nada (“Já leu Don DeLillo, Yuri? Acho que você vai gostar dele…”, dizia o sujeito que nunca mais se manifestou). Que acertada decisão a desse cara, mal sabia ele que pouco menos de dois anos depois, Don DeLillo seria um dos meus autores favoritos. E vou falar hoje de Cosmópolis ao mesmo tempo em que lhes digo o porquê desse meu bom gosto, que só é comparável ao gosto musical do dono desse computador… epa.

Nunca vou me esquecer de que comecei a ler Don DeLillo graças a um leitor do meu blog que decidiu deixar a sugestão ali, como quem não quer nada (“Já leu Don DeLillo, Yuri? Acho que você vai gostar dele…”, dizia o sujeito que nunca mais se manifestou). Que acertada decisão a desse cara, mal sabia ele que pouco menos de dois anos depois, Don DeLillo seria um dos meus autores favoritos. E vou falar hoje de Cosmópolis ao mesmo tempo em que lhes digo o porquê desse meu bom gosto, que só é comparável ao gosto musical do dono desse computador… epa.

Bom, Cosmópolis é, como todo bom livro do Don DeLillo, uma historieta com tons assim meio de alegoria, meio de hipérbole, meio de crítica à pós-modernidade. Sabe, eu já curto uns caras que batem na mesma tecla de maneiras diferentes – dependendo da tecla, obviamente, porque seguidor o que tem de seguidor de Bukowski por aí já deu pra cabeça, né? O cara é obstinado em esfregar na nossa cara como esse mundo é ridículo e, cara, ele faz isso como ninguém. Sério, eu espero que nenhum Yuppie jamais leia Don DeLillo, deve ser uma porrada na cara muito grande. Por outro lado, não vejo por que algo assim aconteceria.

Antes de mais nada, talvez vocês já saibam disso, Cosmópolis vai virar filme, estrelado por ninguém menos do que o Vampiro Crepúsculo (sei lá o nome dele, acho que é Robert ou Edward, não sei, as pessoas chamam tanto ele pelo nome do filme quanto pelo nome real que já não sei mais qual é qual). E aí vocês podem dizer “mas, meu Deus, esse cara é uma porcaria de ator, é um babacão, um paspalho, um babanacho, etc”, e eu digo, calma porque tudo se explica.

O protagonista em questão é Eric Packer, um jovem de idade indefinida (acho que ele fala em algum momento que tem 28 anos, ou 38, mas não dá pra confiar em nada do que ele fala. Bom, a julgar pela minha precisão, não dá pra confiar em nada do que eu falo também, mas vem comigo que o babado é certo). O cara é nada menos do que um bilionário que ganha dinheiro só com especulação financeira. Ou seja, compra coisa ali, vende coisa acolá, mexe nuns números e faz fortuna. O que é a típica profissão pós-moderna, em que o acúmulo de capital é um fim em si mesmo e não consequência de qualquer trabalho ou contribuição social. Quer dizer, é o outro lado dessa geração da qual eu faço parte que faz o oposto: uma porrada de coisa de graça com nenhum propósito. É neguinho fazendo videolog, banda ruim, história em quadrinho, blog de crítica literária, tudo pra morrer pobre. De qualquer jeito, o cara é um babacão podre de rico, um paspalho, um babanacho e agora vocês já tão achando maldade da parte do Cronenberg em chamar o vampiro pro papel principal.

O livro se passa todo ao longo de um dia na vida de Packer, que mora em Nova York. E ele acorda querendo cortar o cabelo numa barbearia que fica do outro lado da cidade e, pra piorar, o presidente dos Estados Unidos tá na cidade. Pra quem não sabe (e isso o livro não conta e você só aprende aqui no Livrada!), há uma política de restrição trafegaria nos Estados Unidos – cujo nome me escapa completamente, se alguém souber, por favor, me tire desse estado de curiosidade – que diz que quando o presidente está visitando alguma cidade e ele passa de um lugar para o outro, o trânsito inteiro naquela rota é paralizado. Nem preciso dizer o inconveniente que isso causa para o trânsito da cidade inteira, mas o playboyzão não tá acostumado a ouvir muitos nãos e parte para um dia inteiro de engarrafamento.

Para sorte dele, a limusine estendida do rapazote é blindada e equipada com tudo que ele precisa para trabalhar. Computador com internet, sofás, celulares, até um pequeno centro médico que ele usa para fazer seu check-up diário com um médico que vem encontrá-lo assim mesmo, no meio do engarrafamento. E aqui temos já a segunda grande sacada do autor: ora, que tipo de idiota instala uma porrada de utilidades e facilidades num carro espaçoso e desajeitado que fica a maior parte do dia no engarrafamento? Já viram algo assim antes, tipo, em qualquer lugar do mundo? Sério, como diria o Fábio Jr no Bye Bye Brazil, “como nóis era ignorante!”. Rapaz, bota um homem da renascença pra ver o que a gente vê todo dia e ele vai dizer sem pestanejar que esse é um mundo de loucos. A nossa vontade de ganhar tempo supera nossa vontade de não perder tempo de maneiras que nossa imaginação não é nem capaz de assimilar! Assustador sim, mas real.

E não só o médico dele aparece e entra no carro, estende uma maca e faz um exame proctológico no cara como se fosse a coisa mais normal do mundo, mas também seus outros asceclas aparecem para dar um alô e atualizá-lo sobre os negócios. O plano do dia é comprar iene, a moeda japonesa, até que ela comece a baixar. Faz sentido? Não fez pra mim, mas também que sei eu dessas porras? Soubesse e não tava aqui escrevendo esse texto, estaria no camarote da Brahma ao lado de Bruno Gagliasso, Bruno de Lucca, Bruna Lombardi e Bruno Chateaubriand cantando “E vai rolar a festa”, ou qualquer outra coisa que os ricos fazem para se divertirem. O problema da história é que o momento que todos esperam, o momento do iene começar a baixar, está se demorando, e já tem gente suando frio pela testa. Entre a visita de um consultor financeiro, um aspone qualquer e um técnico não sei das quantas, você já percebe uma outra parada: TODO mundo que trabalha para o sujeito tem nome estrangeiro. Um japa ali, um checo aqui, um indiano acolá, o quão típico da cultura americana é isso? Importar mão de obra competente para manter o sistema criado por incompetentes no próprio país, do tipo “tá, construímos isso aqui sem a menor ideia do que estávamos fazendo, vamos agora chamar quem sabe pra manter isso de pé”. Ai ai, Don DeLillo, o sr. é um fanfarrão mesmo.

E não só o médico dele aparece e entra no carro, estende uma maca e faz um exame proctológico no cara como se fosse a coisa mais normal do mundo, mas também seus outros asceclas aparecem para dar um alô e atualizá-lo sobre os negócios. O plano do dia é comprar iene, a moeda japonesa, até que ela comece a baixar. Faz sentido? Não fez pra mim, mas também que sei eu dessas porras? Soubesse e não tava aqui escrevendo esse texto, estaria no camarote da Brahma ao lado de Bruno Gagliasso, Bruno de Lucca, Bruna Lombardi e Bruno Chateaubriand cantando “E vai rolar a festa”, ou qualquer outra coisa que os ricos fazem para se divertirem. O problema da história é que o momento que todos esperam, o momento do iene começar a baixar, está se demorando, e já tem gente suando frio pela testa. Entre a visita de um consultor financeiro, um aspone qualquer e um técnico não sei das quantas, você já percebe uma outra parada: TODO mundo que trabalha para o sujeito tem nome estrangeiro. Um japa ali, um checo aqui, um indiano acolá, o quão típico da cultura americana é isso? Importar mão de obra competente para manter o sistema criado por incompetentes no próprio país, do tipo “tá, construímos isso aqui sem a menor ideia do que estávamos fazendo, vamos agora chamar quem sabe pra manter isso de pé”. Ai ai, Don DeLillo, o sr. é um fanfarrão mesmo.

E aí vemos as coisas como elas realmente são: Packer está casado com uma moçoila a poucos dias, uma poeta igualmente milionária que é enjoadinha na cama, mas que de alguma maneira amarra o inamarrável ali. Além de ter que lidar com a esposa que regula mixaria e o iene que não baixa (sem nenhum duplo sentido), o bilionário descobre ainda por cima que sua próstata está irregular. O que isso quer dizer? Ninguém sabe, mas não importa, está irregular, e irregularidade na vida perfeitinha e controlada desse cara é um furo na muralha da represa. O corpo humano é o calcanhar de Aquiles de um poderoso desse naipe, rendido às fraquezas fisiológicas, arruinado pela perecibilidade do próprio corpo, etc. O cara tem aí um pré-câncer ou sei lá o quê, fato que é o bastante para finalmente jogar luz sobre a maneira que ele leva a própria vida. O problema é que um cara desses não tá nada acostumado a pensar nada sobre esse assunto, e aí, catástrofes acontecem. CATÁSTROFES, sério. Vai por mim.

Cosmópolis é um livro exagerado e genial, como todo livro do Don DeLillo, e mesmo as partes mais idiotas guardam discussões profundas e frases de efeito engraçadas, tipo uma mulher falando “eu comecei a fumar com 15 anos. É isso que meninas magras e bonitas fazem nessa idade, para mostrar que existe algum drama em nossa vida”, putz dorme com essa, Brasil! Poderia citar outras coisas assim de memória, mas temo que isso só tiraria a graça da leitura desse livro que eu, sinceramente, espero que vocês leiam.

E esse projeto da Companhia das Letras? A capa é esquisita? É. Parece que foi feita em 1991? Sim, mas o conteúdo é o que vale. Papel pólen e fonte Electra pá deixá as quiança feliz e, pelo menos o meu exemplar veio com uma brochura muito bem feita. Não tem muito mais o que falar, a não ser uma última coisa, que já está virando tradição aqui, mas como em time que está ganhando não se mexe, vou repetir: Gente, curtam a página do Livrada! no Facebook! Desde o último post, uma cambada de gente se juntou a nós, vem também!

Ah sim, uma última coisa: vocês têm dedicatórias (autógrafos) de autores que sejam legais? Manda pra mim, no bloglivrada@gmail.com, vamos fazer um post sobre isso!

Ah, pra deixar oficial: agora, além de crítica de livros, também faço crítica de hamburguer. Passa lá no Goodburger qualquer hora!

Comentário final: 197 páginas pólen soft. Melhor ler do que tacar em alguém, mas se a oportunidade surge, é preciso aproveitar.

F. Scott Fitzgerald – O Grande Gatsby (The Great Gatsby)

Ora, ora, ora, se não é os cara do Livrada! invadindo a cidade. Junte sua mãe, seu cachorro e sua sogra, chame todo mundo que o coro vai cumê agora que estamos com um clááássico na literatura em nossas mãos, pronto para ser destrinchado por esse crítico de meia-pataca que vos fala. O Grande Gatsby, um livrinho do rapazote da era do jazz, o senhor F. Scott Fitzgerald.

Ora, ora, ora, se não é os cara do Livrada! invadindo a cidade. Junte sua mãe, seu cachorro e sua sogra, chame todo mundo que o coro vai cumê agora que estamos com um clááássico na literatura em nossas mãos, pronto para ser destrinchado por esse crítico de meia-pataca que vos fala. O Grande Gatsby, um livrinho do rapazote da era do jazz, o senhor F. Scott Fitzgerald.

Antes de mais nada, gostaria de levantar um questionamento: por que diabos alguns autores abreviam o primeiro nome? Ok, um J.M.G. Le Clézio até vai, é muito nome pra decorar, e um Vidiadhar Surajprasad Naipaul pode enrolar muita língua na hora da pronúncia, mas que mal há em um “Francis” em F. Scott Fitzgerald? Se o cara assinasse como Francis Scott ia ser até mais fácil pra uma galera, e Francis Fitzgerald até poderia ser sonoro. Só ver a baiana que o Salman Rushdie rodou quando a galera da Wikipédia escreveu um artigo sobre ele com seu primeiro nome, Ahmed. Vai entender…

Bom, O Grande Gatsby é mesmo um grande livro (metaforicamente. Fisicamente, é pequenininho), mas me parece que é um daqueles clássicos casos em que se você não sabe o que esperar da leitura, ela não ganha a proporção que merece. E é aí que entra a figura maravilhosa do crítico maravilhoso que no caso sou eu, chuchu. Vamos combinar então: vou te falar porque esse livro é um livraço e você vai acabar gostando muito mais dele quando ler. E se já leu, sei lá, posso te acrescentar algo. Assim espero.

A história do romance, que se passa nos anos 20, é narrada por Nick Carraway, um aristocrata decadente com um nome já apagado pela obviedade da escolha. Ele mora em East Egg, um lugar que existe de verdade só que com outro nome. Não vou entrar em detalhes porque mando malzão na geografia, mas o fato é que em West Egg, o bairro burguês vizinho, mora o misterioso ricasso Jay Gatsby, um jovem que mora sozinho numa mansão pimp-style e dá várias festinhas pra high-society. O estilo de vida de Gatsby intriga Carraway, que visita sua prima Daisy e seu cunhado Tom Buchanam, nomes que eu só citei aqui porque serão importantes para o enredo, mas não necessariamente para esse pequeno resumo.

Nick então começa a ficar amigo de Gatsby e descobre toda sua verdadeira história, uma história que passa por doses muito saudáveis de amoralidade e insinceridade. Enfim, uma história bem humana. E é então que a vida de Gatsby começa a mudar: ele pára de dar festas e procura, como diria aquele personagem machadiano, amarrar as duas pontas da vida de uma forma que eu não vou explanar, porque é demais.

Nick então começa a ficar amigo de Gatsby e descobre toda sua verdadeira história, uma história que passa por doses muito saudáveis de amoralidade e insinceridade. Enfim, uma história bem humana. E é então que a vida de Gatsby começa a mudar: ele pára de dar festas e procura, como diria aquele personagem machadiano, amarrar as duas pontas da vida de uma forma que eu não vou explanar, porque é demais.

Vamos ao que interessa: O Grande Gatsby é um livraço porque dá um panorama bem interessante de algo que até então era pouco explorado: a intimidade da alta-sociedade, seus trejeitos e maneirismos. Fitzgerald sabia do que estava falando, era um membro ativo dessa sociedade, e mostrou para o resto do mundo como realmente viviam os ricaços por trás da fachada de risadas aristocráticas e banquetes pantagruélicos. E o mais legal de tudo é que é uma visão um tanto desoladora e nada grandiosa sobre a vida. Nada daquilo de “homem rico pobre de espírito”, é um sentimento de vazio da vida que é inerente a todo mundo, mas que nós, pobretões que vamos de coletivo pro trabalho, imaginamos que é preenchido com dinheiro. Isso sem falar que é uma tragédia grega no sentido mais clássico, no melhor estilo Antígona ou O Magnata, aquele filme escrito pelo Chorão (e você achou que a referência ao Charlie Brown Jr. no começo do texto era por acaso. Nada é por acaso nesse texto, irmãozinho), então não se preocupe porque você não vai encontrar um daqueles livros perdidos nas próprias ideias, sem gancho pra uma história boa, tipo A Náusea. Manja A Náusea? Se você também ficou nauseado com aquela chatice, vem comigo ler o Gatsby.

O maior problema dessa resenha é que não há muito o que falar do livro sem estragar algumas surpresas, dar uns spoilers pra galera. Se me chamassem para falar sobre esse livro pra uma turba que já o houvesse lido, a história seria outra. Espero que me entendam, no fundo, no fundo, estou sendo mega legal com vocês, não-leitores de Gatsby, e sendo mei escroto com vocês, leitores. Em um sentido amplo, estou valorizando a ignorância, sim. Mas isso é uma coisa boa. Instigar é a melhor maneira de fazer uma pessoa fazer o que você quer que ela faça.

Essa edição da Penguin Companhia é muito bonita, tem tradução nova da Vanessa Barbara, que é ótima e colocou várias notas de rodapé pra te situar na época e no lugar do romance. O livro tem formatinho pequeno, não machuca ninguém, e vem com uma apreciação crítica muito bacana do Tony Tanner, que apesar do nome, não é atração de nenhum cassino de Las Vegas. Aliás, com a apreciação dele, vocês vão poder dar mais valor à obra, mas só pode lê-la depois de ler o livro, senão meu trabalho aqui em esconder o jogo terá sido em vão. Contamos com os senhores.

A propósito: CURTAM A PÁGINA DO LIVRADA NO FACEBOOK! Já passamos de cem! Uhul! Bora pra próxima centena.

Comentário final: 250 páginas em papel pólen. Mata uma aranha no cantinho, e só.

Don DeLillo – Ruído Branco (White Noise)

Sabe, pode não parecer, mas eu presto atenção no que vocês comentam aqui no blog. Trato de responder a todos os comentários (às vezes me atraso, mas entendam que fazer crítica literária de graça, duas vezes por semana, no seu tempo livre não é, exatamente, jogar caxeta com a sua avó, por isso me mandem dinheiro) e procuro responder na altura de relevância e interesse. Por isso, o post de hoje foi feito em homenagem a um leitor aqui do Livrada! que comentou apenas em um livro. O Sr. Augusto Lessa passou por aqui no pior post que eu fiz, que foi sobre a Marca Humana, do Philip Roth (nem vou botar o link porque é indigno, quem quiser que leia depois, mas não recomendo), na época em que eu escrevia um post por dia. Ai ai, o viço da juventude… Enfim, nos comentários ele pediu para que eu resenhasse o livro Ruído Branco, do Don DeLillo, que é um autor que até então eu nunca tinha lido, mas cujo estilo e gênero casavam com a linha editorial deste blog (viu, Baére, não adianta pedir pra eu ficar resenhando livro de programação de computador), então resolvi ir atrás, certo que o leitor estava de que eu, baseado no que tinha visto resenhado por aqui, iria gostar do livro.

Sabe, pode não parecer, mas eu presto atenção no que vocês comentam aqui no blog. Trato de responder a todos os comentários (às vezes me atraso, mas entendam que fazer crítica literária de graça, duas vezes por semana, no seu tempo livre não é, exatamente, jogar caxeta com a sua avó, por isso me mandem dinheiro) e procuro responder na altura de relevância e interesse. Por isso, o post de hoje foi feito em homenagem a um leitor aqui do Livrada! que comentou apenas em um livro. O Sr. Augusto Lessa passou por aqui no pior post que eu fiz, que foi sobre a Marca Humana, do Philip Roth (nem vou botar o link porque é indigno, quem quiser que leia depois, mas não recomendo), na época em que eu escrevia um post por dia. Ai ai, o viço da juventude… Enfim, nos comentários ele pediu para que eu resenhasse o livro Ruído Branco, do Don DeLillo, que é um autor que até então eu nunca tinha lido, mas cujo estilo e gênero casavam com a linha editorial deste blog (viu, Baére, não adianta pedir pra eu ficar resenhando livro de programação de computador), então resolvi ir atrás, certo que o leitor estava de que eu, baseado no que tinha visto resenhado por aqui, iria gostar do livro.

Pois bem, ganhei o livro de natal da querida Tia Alba, excelente veterinária e contadora de piadas, e li em, basicamente, dois dias, graças a uma viagem de desnecessárias cinco horas para Floripa. E bem, vamos dizer que o Sr. Lessa estava com a razão, porque eu não só gostei do livro como o coloco fácil no top 10 da literatura contemporânea até então, embora eu odeie essa para de top não sei das quantas. Lembro daquele filme Alta Fidelidade e tenho vontade passar uma lixadeira na cara do animal que escreveu esse lixo. Enfim, quis dizer que é um dos melhores que eu já li nesse estilo de literatura anglófona contemporânea pós-moderna da Silva Sauro. Falemos dele então, já que já enrolei por dois longos parágrafos.

Ruído Branco é um livro que foi escrito em 1984, época em que eu não existia, mas imagino que deva ser uma excelente época para ser criança. Fui criança na outra metade da década, por isso imagino isso da primeira metade. Bom, o livro fala de um professor chamado Jack Gladney, e já imagino o bigode escroto, o blazer marrom cocô e os óculos de grau da Ray-ban, que inventou uma matéria na faculdade chamada Hitlerologia. Ele tem uma esposa, que já é a sua segunda ou terceira esposa, chamada Babette, que dá aulas de modos à mesa ou algo do tipo, pra velhinhos. Pausa. Nessas aí você já vê a genialidade do autor. Que ocupação foi achar pra esses vatos! Bom, tentando contextualizar mais, Jack tem uma penca de filhos, tudo pingado de seus outros casamentos, e tem um amigo acadêmico chamado Murray que, aqui, funciona como uma espécie de deus ex machina, discutindo suas teorias com o protagonista enquanto, com elas, amarra as questões principais do livro. Quer dizer, o sujeito tem uma ideia mega oportunista e faz um sucesso com isso, tem uma família mais quebrada do que decaimento alfa de Ununóctio e tem como principal amigo um colega de trabalho. É visionário ou não é? É século XXI ou não é?

A primeira parte de Ruído Branco é totalmente surreal, e você acha que não dá pra ficar mais doidchão, mas fica. Começa simples: vai ter um simpósio sobre nazismo ou algo que o valha e Jack é o grande nome para o evento, já que foi o cara que inventou a hitlerologia. Só que ele não sabe falar alemão e isso, por mais que não impeça o estudo da matéria, pode ser visto com maus olhos por seus pares almofadinhas. Então corre atrás de um professor particular. É, portanto, uma tiração de onda com os malditos academiscistas que chegam na sala pra te dar uma aula de filosofia e começam a escrever ὑποκείμενον no quadro-negro (não vou citar nomes, você sabe quem é, manezão). Boa sátira, ponto pro DeLillo.

Eis que um vagão de trem vira a uma distância considerável da cidadezinha onde Jack mora, e libera um gás tóxico que exige que a cidade seja evacuada. Nisso, vai geral naquela loucura, sem saber direito do que estão fugindo, e o filho do meio de Jack, cujo nome já me esqueci, é quem consegue reunir as informações sobre o evento, e passar para as pessoas, virando um verdadeiro herói entre os bitolados. Essa parte mostra duas coisas: a primeira, o poder da informação e, principalmente, da falta dela, sobre as massas, e a segunda, mais importante, a confrontação de Jack com a sua mortalidade. Não falei isso, mas o bicho tem muito medo da morte, embora não conte pra ninguém. E aí ele é exposto à fumaça tóxica, e fica sem saber se isso vai afetar sua saúde, se ele vai morrer, etecetera.

Sobre a terceira parte do livro não vou contar nada, porque é a mais legal e já entreguei spoiler demais. Mas tudo isso pra dizer o seguinte: DeLillo foi genial nesse livro, e enquanto abordava as questões que pretendia com a vida dos Gladneys, discute elas mais livremente com as teses de Murray. As discussões entre os professores na universidade são partes memoráveis do livro, e até anotei uma, de alguém que não lembro: “queremos catástrofes, precisamos delas. Dependemos delas, desde que não aconteçam no lugar onde estamos. É aí que entra a Califórnia. Avalanches de lama, incêndios florestais, erosão na costa, terremotos, assassinatos em massa. Esses consegue curtir esses desastres sem problemas porque no fundo a gente acha que a Califórnia merece isso tudo. Os californianos inventaram o conceito de estilo de vida. Só isso já justifica”. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Já falei disso antes, mas às vezes sinto vontade de levantar e gritar como se grita um gol ante algumas passagens geniais que não poderiam estar em melhor lugar e situação. O pensamento aqui pode ser óbvio, mas é tão bem casado com o contexto que torna tudo genial. Outra: “É aquilo que perdoamos no leito de morte, não a falta de amor nem a ganância: perdoamos nos outros a sua capacidade de se distanciar de nós, tramar silenciosamente contra nós, de certo modo matar-nos”. Foi, foi, foi, foi ele! Carimba, Godói! (tadinho do Godói, galera). Vale lembrar que o livro ganhou o American Book Award de melhor romance, em 1985, como diz na capa. Enfim, se eu ainda não deixei vocês com vontade de ler DeLillo, sou um incompetente mesmo.

E esse projeto gráfico da Companhia das Letras? Gente, esse livro é velho. A editora lançou ele em 1987, e edição que eu tenho é de 2003. Ou seja, ficou sete anos mofando em alguma loja — mofando não!, amadurecendo e encorpando — até que a Tia Alba me desse esse presentão. Bom, a capa é totalmente anos 80, com o título escrito em bolinhas à lá Lichtenstein (o picareta, não o país que nem parece país) e diversas outras partículas brancas (no caso da minha edição, cinzas já pelo desgaste) em alto-relevo. A fonte é Garamond em corpo minúsculo, o que dá um desânimo, mas a gente encara se for coisa boa. Papél pólen é de praxe. A tradução é do Paulo Henriques Britto e eu li esse livro num período que tava lendo uma tradução do Britto atrás da outra. Gente, o cara é frenético! Bom, se o virem na rua, tratem de o abraçar bastante, que ele merece. Sr. Lessa, taí então, segui sua recomendação. Obrigado.

Ps: Gente, a vida tá difícil. Não sei se vai ter post na quarta. Se não tiver, me perdoem, ok?

Comentário final: 319 páginas em papel pólen. Pa-panamericano!