Bom dia, todo mundo. Domingo glorioso esse, minha gente. Ganhei um irmãozinho na sexta feira, ele chama Theo e é cheio de personalidade. Vamos deixar esse post em homenagem a ele, e a internet há de preservá-lo para quando o garotão souber ler, saber o que o irmão com idade de tio escreveu quando ele era ainda um pequeno pacote de gente. Sem mais babações, vamos aos trabalhos.

Bom dia, todo mundo. Domingo glorioso esse, minha gente. Ganhei um irmãozinho na sexta feira, ele chama Theo e é cheio de personalidade. Vamos deixar esse post em homenagem a ele, e a internet há de preservá-lo para quando o garotão souber ler, saber o que o irmão com idade de tio escreveu quando ele era ainda um pequeno pacote de gente. Sem mais babações, vamos aos trabalhos.

Escolhi o livro de hoje oportunamente para pedir uma ajuda de vocês: rapazotes e raparigas (no bom sentido), vocês tem algum disco bom de jazz para me indicar que eu ainda não tenha escutado? Algo levinho, instrumental, matematicamente bem feito? Gosto muito do Bill Evans, mas já estou meio de saco cheio de ouvir todos os discos dele. Então sugiram aí, mas excluam as obviedades tipo Giant Steps, a Love Supreme, Sugar, Double Rainbow, Amsterdam After Dark, Ascenseur pour L’Echafaud, Kind of Blue, etc.

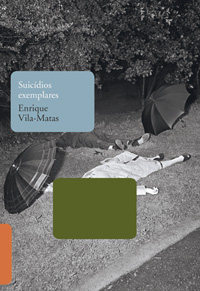

Falando em Kind of Blue, nosso livro de hoje é, aliás, um livraço sobre música. Geralmente passo longe desse gênero de livro, porque a quantidade de música que a mídia joga na nossa cabeça é tanta, que gosto de fazer da literatura um hobby silencioso, sem Meteoros da Paixão e Garotas Radicais. Biografia de guitarrista? Passei. Trajetória do grunge? Tô fora. O rock dos anos 80 em imagens? Vai catar coquinho. Autobiografia da Lady Gaga? Livrada na sua fuça! Chega de tanta música. Vamos desligar o ipod e ler um livro sobre outras coisas, né?

Mas hoje não. Hoje, escolhi o maravilhoso livro do Ashley Kahn (não me lembro direito das aulinhas de ingês da Tia Regina, mas Ashley não é nome de menina?), Kind of Blue: a história da obra-prima de Miles Davis, pelos seguintes motivos: 1- esse disco é uma das poucas unanimidades desse mundo entre as pessoas que entendem alguma patavina de música. 2- esse livro mistura reportagem e ensaio, ponto pra ele, minha gente. 3- Como já dizia o Capitão Nascimento, quem manda aqui sou eu. Então, vamos a ele.

Kind of Blue: a história blábláblá, ô título grande da gota!, é uma pérola para os amantes de um bom vinho e um bom jazz que leem Kant no banheiro e cantam as gatinhas na balada falando “oi, você vem sempre aqui nesse antro pequeno-burguês?”. Mentira, é um livro bom pra todo mundo, mas nos últimos anos o Jazz ficou estigmatizado como gênero de música que as pessoas mais fingem que gostam do que propriamente ouvem, ou seja, som de poser chatão que quer pagar de inteligente ouvindo um gênero que nasceu com a bugrada afro-descendente socialmente marginalizada dos Estados Unidos. Então, falar de Jazz ficou uma coisa perigosa, você pode acabar sendo tomado por um desses homens-bouquet (como bem definiu Xico-Sá em seu maravilhoso livro Chabadabadá).

E é assim, crianças, que vocês enrolam um texto por cinco parágrafos. Aprenderam? Agora é sério gente, o livro é um apanhado breve do jazz na época de Miles Davis, e o que foi importante na sua carreira, e no modo como se fazia e consumia o gênero musical na época para a criação de Kind of Blue, o álbum com as cinco musiquinhas mais espertas que você conhece. A partir daí, o autor conta os bastidores da gravação e da formação e analisa textualmente cada faixa do disco, umas das melhores descrições de músicas que eu já vi.

O primeiro ponto alto do livro é esse apanhado histórico da época de Miles. O disco foi lançado em 1959, dois anos depois do cláááássico Time Out, do Dave Brubeck e seus miquinhos amestrados, e até hoje se discute qual dos dois foi mais impactante e influente na época. Se bem que é uma discussão meio vazia, tipo saber se foi o Greedo ou o Han Solo quem deu o primeiro tiro naquele boteco de Guerra nas Estrelas. Mesmo assim, o que se sabe é que o Jazz nunca mais foi o mesmo depois dessa época de ouro, e Kind of Blue representou bem isso. Se você não sabe, sente só a escrete que gravou: Miles no trompete, Cannonball Adderley no sax alto, vovô John Coltrane no sax de macho, Wynton Kelly no piano, o master of puppets Bill Evans no piano e na competência, Paul fuckin’ Chambers no baixolão e Jimmy Cobb na bateria. Convenhamos que, com essa galera, não podíamos esperar outro resultado. Claro que isso aconteceu por certas características da personalidade de Miles e outras confluências dos astros. Esse excesso de estrelas juntas, no geral, e principalmente no Brasil, e mais especificamente, no futebol do Brasil, só dá cagada. Fossem todos nascidos no país tropical e sairiam do estúdio com algo parecido com o “vou te pegar (tchá tchá) essa é a galera do avião”.

O primeiro ponto alto do livro é esse apanhado histórico da época de Miles. O disco foi lançado em 1959, dois anos depois do cláááássico Time Out, do Dave Brubeck e seus miquinhos amestrados, e até hoje se discute qual dos dois foi mais impactante e influente na época. Se bem que é uma discussão meio vazia, tipo saber se foi o Greedo ou o Han Solo quem deu o primeiro tiro naquele boteco de Guerra nas Estrelas. Mesmo assim, o que se sabe é que o Jazz nunca mais foi o mesmo depois dessa época de ouro, e Kind of Blue representou bem isso. Se você não sabe, sente só a escrete que gravou: Miles no trompete, Cannonball Adderley no sax alto, vovô John Coltrane no sax de macho, Wynton Kelly no piano, o master of puppets Bill Evans no piano e na competência, Paul fuckin’ Chambers no baixolão e Jimmy Cobb na bateria. Convenhamos que, com essa galera, não podíamos esperar outro resultado. Claro que isso aconteceu por certas características da personalidade de Miles e outras confluências dos astros. Esse excesso de estrelas juntas, no geral, e principalmente no Brasil, e mais especificamente, no futebol do Brasil, só dá cagada. Fossem todos nascidos no país tropical e sairiam do estúdio com algo parecido com o “vou te pegar (tchá tchá) essa é a galera do avião”.

O segundo ponto importante é essa descrição das músicas que Kahn faz tão bem. Não só serve para fazer aí um transporte de suporte de linguagens, uma sinestesia cabulosa, quanto também para mostrar para os leigos em notação musical e bichos cabeludos semelhantes o quão bem pensadas são essas faixas que gente tapada diz que “é feito na hora”. A genialidade, senhores, pura e descrita em palavras.

Por fim, e é sempre importante dizer, vale o registro. Um disco dessa magnitude não poderia passar sem pelo menos, uma dúzia de livros. Ora, vamos combinar que não faltaram nessa vida livros sobre os Beatles, Jimmy Hendrix e outros sujeitos badalados de um tempo que não volta mais, então por que seria diferente com Miles Davis? Não seria, né? E a literatura sobre jazz é mais vasta do que supomos, o problema é que não chega muita coisa traduzida por aqui. Então, valorizemos e devoremos os livros bons de repórteres competentes que aparecem por aqui.

E o que falar desse projeto da editora Barracuda? É simplesmente sensacional, minha gente. Sim, tem papel offset, sim, a página é meio poluída, sim, é tudo cheio de letras, mas é um livro muito bonito! Essa capa sensacional, as fotos da época no miolo (e são muitas), o cabeço elegantinho, as legendas nas colunas de respiro, é um belo formato para um livro de música. Ah, e o prefácio quem escreve é o Jimmy Cobb, o baterista e o único integrante ainda vivo dessa galera (viram que maneiro é não usar drogas, crianças? Vocês acabam escrevendo um prefácio sobre seus amigos mortos mais famosos que vocês!), que, vá lá, não diz muita coisa, mas, mete aí de novo, vale o registro. E até a próxima!

Comentário final: 254 páginas offset. Em homenagem ao irmãozinho, não vamos bater em ninguém com esse livro hoje!