Vocês já ouviram falar de João Chiodini? Caso a resposta seja não, cá estou eu fazendo a minha parte. Mas ele também fez a dele. Em dois passos simples: primeiro, escreveu um livro interessante. Depois, mandou ele pra minha caixa postal. Demorei pra ler, mas li. Está aqui algumas palavras sobre este romance catarinense, um drama familiar forte.

Arquivo da tag: literatura brasileira

Vídeo: Entrevista com o prof. Leonardo Tonus

Neste episódio do Livrada!, tive a oportunidade de bater um papo com o prof. Leonardo Tonus, da universidade de Sorbonne, em Paris. Ele organiza a Primavera Literária por lá, que consiste em trazer autores brasileiros para terem suas obras discutidas com seus alunos. Um evento supimpa, na opinião de quem já passou por lá, fiquei sabendo. Confiram aí que vocês me conhecem.

Vídeo: Entrevista com Paulo Venturelli

Voltamos à nossa programação normal no Livrada!, senhoras e senhores. Particularmente, até eu já estava meio querendo que acabasse logo a leitura coletiva para ter outros tipos de vídeo por aqui, mas o Bom Soldado Svejk me consumiu o mês e tomou bastante tempo.

Para o retorno, pensei em algo que fosse muito legal e que já estava aqui prontinho. E é claro que o mais legal é essa entrevista com o Paulo Venturelli sobre seu novo romance, Madrugada de Farpas. Não quis esperar nem um dia a mais. Vai hoje mesmo, espero que gostem e que fiquem conosco 🙂

Clica na imagem.

Vídeo: Cine Privê, de Antonio Carlos Viana

Vamos falar de uma das melhores descobertas literárias pessoais dos últimos tempos? Minha mãe me mandou esse livrinho do Antonio Carlos Viana e ficou um tempo fazendo um lobby pra eu passar ele na frente da fila, até que por fim cedi (por favor, não façam como a minha mãe). Foi uma boa e feliz decisão, eu percebi, enfim. Clica na imagem, é uma resenha curta e, até certo ponto, bem repetitiva. Por isso não vai tomar muito do seu precioso tempo, ilustre pessoa.

Vídeo: Cristóvão Tezza – O Professor

Querem me calar, mas olha eu aqui de novo com um vídeo sobre esse escritor supimpa que nós temos e tanto já comentamos neste humilde espaço! Tem maçã, tem xiboquinha, tem Akira, tem moletom da Santa Cruz e tem muita alegria e descontração nesse vídeo sobre o último livro do Cristóvão Tezza: O Professor. Vai dar mole ou vai assistir e se inscrever no canal de uma vez? Tá bombando, gente, vem!

Clica na imagem, filé. Tá difícil? Clica aqui então.

O Professor cumpre as seguintes modalidades do Desafio Livrada 2014:

3- Um livro do seu autor favorito

11- Um livro publicado pela primeira vez neste ano

Comentário final: 240 páginas de puro calibre!

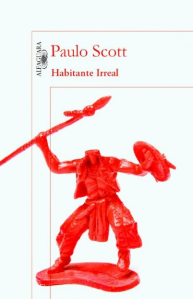

Paulo Scott – Habitante Irreal

Tinha algumas metas de leitura esse ano, que até estipulei para mim mesmo no Desafio Livrada 2013 (como estão vocês com os seus?), mas se dissesse que consegui cumprir algum deles, estaria mentindo. O que não quer dizer que não tenha conquistado outros objetivos com os livros que me passaram pelas mãos ao longo do ano (e devo dizer que este ano foram poucos, em comparação com anos anteriores. Vida que freia, sabe como é, todo mundo precisa parar e respirar mais). Conheci mais dos russos, descobri autores novos muito bons e, mais do que isso, realmente me empenhei em encontrar autores brasileiros contemporâneos que valem a pena ler (e valer a pena ler já é demais pra grande maioria da produção atual). Paulo Scott, com esse Habitante Irreal, foi uma descoberta surpreendente. Jamais imaginaria tanta profundidade cultural, temática e literária em um romance escrito em 2011. Recado pros mau-amados da área: tem spoiler.

Tinha algumas metas de leitura esse ano, que até estipulei para mim mesmo no Desafio Livrada 2013 (como estão vocês com os seus?), mas se dissesse que consegui cumprir algum deles, estaria mentindo. O que não quer dizer que não tenha conquistado outros objetivos com os livros que me passaram pelas mãos ao longo do ano (e devo dizer que este ano foram poucos, em comparação com anos anteriores. Vida que freia, sabe como é, todo mundo precisa parar e respirar mais). Conheci mais dos russos, descobri autores novos muito bons e, mais do que isso, realmente me empenhei em encontrar autores brasileiros contemporâneos que valem a pena ler (e valer a pena ler já é demais pra grande maioria da produção atual). Paulo Scott, com esse Habitante Irreal, foi uma descoberta surpreendente. Jamais imaginaria tanta profundidade cultural, temática e literária em um romance escrito em 2011. Recado pros mau-amados da área: tem spoiler.

O romance tem como ponto de partida o final da década de 80 e um protagonista chamado Paulo, portoalegrense descontente com os rumos que o PT tomou depois de conquistar a prefeitura na capital do Rio Grande do Sul e com seu trabalho numa firma de advocacia. Ele resolve pedir a desfiliação do partido, as contas no emprego e fica meio perdido na vida até que encontra uma indiazinha de 14 anos na beira da estrada pedindo carona. Ao dar carona pra ela, ele começa a se envolver com a vida de Maína, que é o nome da indiazinha, numa espécie de compensação político-cultural pela opressão colonial e pelo descaso do seu partido com as minorias marginalizadas. Pelo menos foi isso que eu entendi. Só que, obviamente a parada pega mal, porque se esse negócio de “estupro de vulnerável”, como costumam chamar, já é complicadíssimo, com uma índia dimenor, rapaz, a turma dos direitos humanos cai matando. O sujeito vai pra cadeia depois de uma merda com a polícia e passa um tempo em Londres porque, sei lá, passar a pior em Londres não é coisa só de Orwell. Enquanto isso, no Brasil, Maína, que tinha engravidado do Paulo, dá a luz ao Donato, um rapaz índio que acaba sendo adotado por um casal de assistentes sociais, ou algo assim. E a partir daí, começa uma história sobre passado, cultura, política, erros e acertos cujo teor preciso generalizar para esse blurb sob pena de entregar mais do livro do que já entreguei.

O pior de tudo é que está justamente nesse desenrolar a maravilha do texto do Scott, de modo que fica bastante complicado fazer uma resenha adequada desse livro só com essa sinopse geral, mas vou deixar assim mesmo. Se você ainda não teve vontade de ler esse livro pelo que eu falei aqui, leia pelo que eu ainda não falei. O jeito como o autor conduz a obra é de uma maturidade literária jamais vista nessa geração de escritores, e lembra gente do naipe de Don DeLillo e Philip Roth. E a temática – isso de discutir a geração que atualmente está no poder no Brasil, e debater as relações delicadas com nossas raízes – é igualmente sem paralelo na nossa atual literatura. Scott sabe separar bem os estilos, e se resolve ser prosador poético em um capítulo, o faz distintamente da prosa geral do livro, que é densa e sem maiores floreios.

O pior de tudo é que está justamente nesse desenrolar a maravilha do texto do Scott, de modo que fica bastante complicado fazer uma resenha adequada desse livro só com essa sinopse geral, mas vou deixar assim mesmo. Se você ainda não teve vontade de ler esse livro pelo que eu falei aqui, leia pelo que eu ainda não falei. O jeito como o autor conduz a obra é de uma maturidade literária jamais vista nessa geração de escritores, e lembra gente do naipe de Don DeLillo e Philip Roth. E a temática – isso de discutir a geração que atualmente está no poder no Brasil, e debater as relações delicadas com nossas raízes – é igualmente sem paralelo na nossa atual literatura. Scott sabe separar bem os estilos, e se resolve ser prosador poético em um capítulo, o faz distintamente da prosa geral do livro, que é densa e sem maiores floreios.

E essa também não é uma história bonita, muito pelo contrário. A literatura dele, comumente suja, chega atropelando em tabus e vira para lados que o leitor não necessariamente quer ler, mas é confrontado com um mundo sujo e amoral à força. E as conexões que o livro sugere são ainda mais assustadoras, mas isso é trabalho para o leitor e não para o comentador do livro.

O projeto gráfico da Alfaguara é demais, e essa capa é meio engraçada e meio assustadora, mas, no geral, não foge muito dos outros livros da editora. À exceção de alguns capítulos, que o autor escreve inteiramente no formato de nota de rodapé, pra dar a entender que a história ali não está sendo narrada, mas meramente comentada e preparada paras as próximas páginas. No mais, é um livro sombrio, delicado e raivoso. Gostei

Comentário Final: 260 páginas de papel pólen. Uma porrada na cabeça do PT.

Michel Laub – O Gato Diz Adeus

Ah, os livros curtos! O paliativo dos críticos procrastinadores com metas a cumprir, sempre à mão e, graças à má vontade desse país pra ler as coisas, cada vez mais fácil de encontrar. Eis que estou aqui, enrolando-me com um livro há mais de um mês — algo imperdoável, sei bem eu, mas às vezes a vida é mais do que livros e pede atenção a outros assuntos, mas só às vezes — e chego ao fim de semana sem ter absolutamente o que resenhar. Minhas leituras do passado já estão num canto um tanto inacessível do meu cérebro, e temo comprometer o julgamento com algo que não esteja fresco em pelo menos dois meses. Mas aí vem esse O Gato diz Adeus, quarto romance do gaúcho Michel Laub, com suas 79 páginas, encarando-me num domingo à noite como quem diz “sério mesmo que você é preguiçoso a esse ponto?”. E eu provo pra esse safado que eu não sou, ora bolas. Aqui dentro bate um coração que anseia por mais atitude, e não posso continuar negando meu coração por muito mais tempo, porque uma hora ele cobra seu preço. Então cá estou com essa obra que talvez seja a mais curta já tratada nesse blog cujo nome evoca os grandes e volumosos clássicos capazes de injuriar uma fera ferida no corpo, na alma e no coração. E atenção, corja: tem spoiler.

Ah, os livros curtos! O paliativo dos críticos procrastinadores com metas a cumprir, sempre à mão e, graças à má vontade desse país pra ler as coisas, cada vez mais fácil de encontrar. Eis que estou aqui, enrolando-me com um livro há mais de um mês — algo imperdoável, sei bem eu, mas às vezes a vida é mais do que livros e pede atenção a outros assuntos, mas só às vezes — e chego ao fim de semana sem ter absolutamente o que resenhar. Minhas leituras do passado já estão num canto um tanto inacessível do meu cérebro, e temo comprometer o julgamento com algo que não esteja fresco em pelo menos dois meses. Mas aí vem esse O Gato diz Adeus, quarto romance do gaúcho Michel Laub, com suas 79 páginas, encarando-me num domingo à noite como quem diz “sério mesmo que você é preguiçoso a esse ponto?”. E eu provo pra esse safado que eu não sou, ora bolas. Aqui dentro bate um coração que anseia por mais atitude, e não posso continuar negando meu coração por muito mais tempo, porque uma hora ele cobra seu preço. Então cá estou com essa obra que talvez seja a mais curta já tratada nesse blog cujo nome evoca os grandes e volumosos clássicos capazes de injuriar uma fera ferida no corpo, na alma e no coração. E atenção, corja: tem spoiler.

O Gato Diz Adeus é um desses livros que você acha que entende até que descobre que não entende, se frustra, tenta voltar umas páginas, tenta nadar corrente acima ante o turbilhão de jogos metalinguísticos que o autor joga na sua cara, mas quando você vê, já está imerso em camadas e camadas de texto, tempos pretéritos mais-que-perfeitos, perfeitos, imperfeitos, complicados e perfeitinhos. A história é basicamente uma, que anda até o ponto em que você começa a lê-la, e depois anda de novo até o ponto em que o que você achava que era literatura despropositada é meta-literatura, escrita por um dos personagens. Pois bem, são três personagens, e cada um deles narra um pouquinho do livro. Um parágrafo ou mais, digamos: Sérgio, um escritor com mania de dominação e um pezinho no swing (não aquele swing que tem música, o swing de casa de swing), Márcia, a mulher coitadinha desse sujeito pintado em pinceladas grossas e esparsas como um ser asqueroso ao extremo, e Roberto, um professor universitário que se torna amante de Márcia depois que Sérgio arma o palco pra oferecer a mulher pra ele. E daí tem um gato, que Márcia oferece pro Sérgio numa tentativa de se reaproximar da vida dele uma vez que as coisas meio que acabam. Meio que acabam, esse período conturbado sem fronteiras definidas.

A história vai rodando assim, tipo um jogral: uma hora fala um, outra hora fala outro, e volta e meia alguém dá a entender que o que um disse foi ouvido ou lido pelos outros dois personagens, que comentam a mesma passagem, por assim dizer. No final do livro, Laub diz que o livro “deve algo”, em estrutura, temática e etc, à Caixa Preta, do Amós Oz, que também é um livro sobre separação e que também tem um personagem que é um escritor e é um escroto e que também tem taras sexuais variadas. Além desse, o Enquanto Agonizo, do Faulkner, e A Chave, do Tanizaki, esses dois sobre os quais nada sei porque não li e não cheguei perto ainda (difícil pra caramba achar A Chave, todos os bons escritores comentam esse livro, mas cadê na loja?). Mas enfim, só pra vocês saberem isso aí, porque achei honesto da parte do cara listar sua… hã… bibliografia inspiracional, e porque vai que vocês leram mais do que eu nisso aí e têm outras coisas a acrescentar, né? A Caixa Preta também é contada de forma epistolar e alternada. Ou esse seria o Meu Michel? Ou o Caro Michele, da Natalia Ginzburg? Gente, é muita coisa na cabeça do cidadão, me desculpem.

O mais legal do livro é uma personagem que aparece lá pelas bandas da segunda parte, intitulada “Um Grão, Uma Gota d’Água”, que é uma leitora do romance que o Sérgio escreveu, expondo sua história de devassidão e dominação. A mulher, uma estudante de letras na universidade onde o personagem dá aula, já vai esquentando os motores da crítica do livro, vai comentando as passagens e levanta os pontos altos do livro. E você pode pensar que o Laub talvez seja um desses caras realmente preocupados em fazer o leitor entender as minúcias da história, todas elas pensadas, talvez seja só uma brincadeira com esse fato, e talvez seja ainda a criação de um leitor ideal que dá suas pinceladas sobre a própria obra, mas aí a personagem vai aos poucos se sobrepondo à trama e se imbuindo de significado. Não vou dizer mais, mas sei que achei a parada bem inventiva, para o bem ou para o mal.

O mais legal do livro é uma personagem que aparece lá pelas bandas da segunda parte, intitulada “Um Grão, Uma Gota d’Água”, que é uma leitora do romance que o Sérgio escreveu, expondo sua história de devassidão e dominação. A mulher, uma estudante de letras na universidade onde o personagem dá aula, já vai esquentando os motores da crítica do livro, vai comentando as passagens e levanta os pontos altos do livro. E você pode pensar que o Laub talvez seja um desses caras realmente preocupados em fazer o leitor entender as minúcias da história, todas elas pensadas, talvez seja só uma brincadeira com esse fato, e talvez seja ainda a criação de um leitor ideal que dá suas pinceladas sobre a própria obra, mas aí a personagem vai aos poucos se sobrepondo à trama e se imbuindo de significado. Não vou dizer mais, mas sei que achei a parada bem inventiva, para o bem ou para o mal.

E no final, aquela pergunta que precisa ser respondida para as pessoas que vem aqui: Esse livro é sobre o quê? Bom, eu diria que é sobre isso: um cara devasso e cruel e o jogo que ele monta pros outros, e como cada um reage a tudo isso. É uma história de submissão, dominação, ciúmes, sentimentos complexos ligados ao voyeurismo e à troca de casais, tudo numa polifonia que, é preciso dizer, peca por não criar vozes próprias, diferentes umas das outras. Mas fora isso, é o que já comentei aqui, e quem gosta de corrida de fundo pode muito bem pegar esse livro num dia preguiçoso. E não precisa se incomodar em achar um marcador de páginas.

Essa capa modernética e neonzótica da Companhia das Letras me faz supor que o objetivo deles com o Laub é fazer uma parada completamente diferente da outra em cada um dos livros dele. Mas por dentro é aquele padrão: Electra em pólen bold pra ver se o livro para de pé com uma gramatura boa. Gosto de capas gráficas, elas dão uma certa aura de grandiosidade e de edição definitiva do livro, sem falar que parece que o cara não conseguiu traduzir em imagens a história, o que é sempre um ponto positivo pro autor.

Comentário final: 79 páginas em pólen bold. Faz machucadinho não, tio.

Elvira Vigna – Nada a Dizer

Vou ser bem sincero aqui e dizer que há tempos nada me anima muito na literatura brasileira. Acho que o pessoal se perde muito nas próprias veleidades estilísticas e o resultado é uma punhetação literária, a versão escrita de um disco do Yngwie Malmsteem. E levante a mão aqui quem é que curte o Malmsteem de verdade? Ou isso ou a minha visão do que é boa literatura anda muito limitada, mas o fato é que a comparação com os portugueses sempre é inevitável, e isso dá uma medida do quanto estamos ficando pra trás nesse lance de escrever bons livros. É claro, vez ou outra aparece um cara bom que me diverte, mas nada que me cause a catarse de ler um livrasso. Isso até conhecer a obra da carioca Elvira Vigna. E agora para os babaquinhas da objetividade, um alerta: tem spoiler, e se você acha que isso estraga o prazer de uma boa leitura, lo siento.

Vou ser bem sincero aqui e dizer que há tempos nada me anima muito na literatura brasileira. Acho que o pessoal se perde muito nas próprias veleidades estilísticas e o resultado é uma punhetação literária, a versão escrita de um disco do Yngwie Malmsteem. E levante a mão aqui quem é que curte o Malmsteem de verdade? Ou isso ou a minha visão do que é boa literatura anda muito limitada, mas o fato é que a comparação com os portugueses sempre é inevitável, e isso dá uma medida do quanto estamos ficando pra trás nesse lance de escrever bons livros. É claro, vez ou outra aparece um cara bom que me diverte, mas nada que me cause a catarse de ler um livrasso. Isso até conhecer a obra da carioca Elvira Vigna. E agora para os babaquinhas da objetividade, um alerta: tem spoiler, e se você acha que isso estraga o prazer de uma boa leitura, lo siento.

De Vigna, só li, por enquanto, Nada a Dizer, mas é claro que pretendo ler mais coisas assim que a grana e o espaço de casa permitir. Vou contar aqui do que o livro se trata e comentá-lo um pouco para ver se minha opinião é partilhada por vocês. Bom, e o que é Nada a Dizer? Felizmente esse é um livro que dá para resumir quando precisar responder a pergunta imbecil “do que fala esse livro?”. Nada a Dizer é um romance que conta a história da traição do ponto de vista da mulher traída. Simples assim, mas não vá ficar achando que isso tá de bom tamanho pra um resumo, fulano. A história é narrada por uma tradutora, de idade já avançada, e esposa do canalhão Paulo, que tem um caso com N. Ahh, adoro personagens cujo nome são reduzidos a uma única e misteriosa letra. É um lance tão Stendhal, tão Marques de Sade, tão francês de rabo preso com a aristocracia local que esse simples nome me remete ao que há de melhor na literatura francófona. A genialidade do livro, entretanto, começa justamente escondendo não N., mas a própria narradora. O início mostra Paulo, que mora em São Paulo, viajando ao Rio de Janeiro para encontrar um amigo e essa sua amante. Apenas no final do capítulo temos consciência de que o narrador que tudo sabe não o sabe porque é narrador, mas porque é a esposa dele, que como toda esposa traída, extorquiu a história do infeliz até a última gota.

A partir daí, a coadjuvante-narradora remonta os passos do sujeito desde que ele começou o caso, analisando o que ela sabia e onde ela estava no tempo e no espaço em cada uma das situações. Porque é óbvio que a mulher precisa escrever um livro com tudo o que ela sabe, e o que é pior: dá mesmo para escrever um livro com tudo o que ela sabe. E tudo gira em torno da questão: se ele me trai, o que eu significo para ele? Não dá pra medir a genialidade da Elvira sua sensibilidade feminina nesse ponto. Todo mundo que já conheceu uma mulher que curte pirar errado nas ideias sabe que é exatamente esse o comportamento. A fulana não quer admitir de frente que levou chapéu de vaca pra casa e procura questões tangentes de aparência equânime à principal pra poder se sentir individual em sua dor, para não se rebaixar a um sentimento tão universal e humilhante quanto aquele. É preciso raciocinar sobre o ocorrido, é preciso ser fria e calculista quando tudo o que se quer é botar vidro moído no feijão. E nessa análise da situação toda o leitor acaba descobrindo mais sobre a personalidade de quem conta: uma mulher aparentemente segura, mas completamente insegura, que cresceu à sombra de personalidades mais fortes, dessas que têm a vida toda planejada pela frente e se frustra enormemente quando as coisas não saem como o planejado, etc, etc, já deu pra pegar o tipo.

E, enquanto conta, ela faz um mea-culpa para qualquer interlocutor impiedoso que ouse interferir com um insensível “mas tu era cega mermo, hein, filha?”. Ela admite sua cegueira, seu estado de negação, e dentro desse estado de negação reside seu medo, suas expectativas, seu descompasso com a realidade. Ah, que beleza que é esse livro! Desses que você devora em pouquíssimas horas se tiver um sábado preguiçoso pela frente.

E, enquanto conta, ela faz um mea-culpa para qualquer interlocutor impiedoso que ouse interferir com um insensível “mas tu era cega mermo, hein, filha?”. Ela admite sua cegueira, seu estado de negação, e dentro desse estado de negação reside seu medo, suas expectativas, seu descompasso com a realidade. Ah, que beleza que é esse livro! Desses que você devora em pouquíssimas horas se tiver um sábado preguiçoso pela frente.

Mas, ao mesmo tempo, a narradora é extremamente humana com o marido traidor. O sujeito também é típico. Daqueles que prefere evitar o problema a discutir em casa, que gosta de negar mesmo com as calças na mão, que nunca admite o próprio erro a não ser quando o erro já tá documentado em cartório. E ela o ama, e por isso se compadece de seu espírito imaturo, ou pelo menos engana a si mesmo ao se apiedar, e o trata como uma criança, como costuma se fazer nessa hora aquelas que precisam passar por cima da carne seca a qualquer custo. E é, pois, esse jogo de moral, o grande barato do livro. Encontrar otimismo na cagada alheia, não se deixar abalar, tentar ser melhor do que tudo isso, quem nunca?

A capa do livro, embora seja bem bonita, me enganou muito bem com esses dois jovenzinhos sentados num sofá compartilhando um climão. Não é, afinal, uma história de amor imaturo, é uma imaturidade em uma história já amadurecida. Além do que a tipografia usada na capa é compartilhada com a Rachel Cusk, uma escritora americana que, ao que parece, não tem nem um décimo do quilate da Elvira Vigna. Então isso conta contra o projeto gráfico, somado também à mistura abominável de amarelo, salmão e marrom-cocô-de-vegetariano. No mais, por dentro tá tudo certo: papel pólen de alta gramatura, fonte Electra, e o de praxe. Recomendo fortemente pra quem está desacreditado com os autores brasileiros e para quem uma boa dose de realismo é necessária na literatura tupiniquim.

Comentário final: 168 páginas em papel pólen. Machuca o âmago do seu ser.

Luiz Alfredo Garcia-Roza – Fantasma

Ufa, chega de polemizar com o best-seller alheio, vamos falar agora de outro tipo de livro: o best-seller pessoal, aquele que é sucesso grande entre um seleto grupo de pessoas que se interessa por literatura o suficiente para escolher best-sellers melhores do que os que as livrarias empurram em seus diabólicos mostruários patrocinados pelo vil metal das editoras que ganham vendendo papel por quilo. Literatura policial, por que não? Os recalcados dizem ser um gênero menor, os exigentes reclamam da repetitividade da fórmula, os puritanos acham que há excesso de violência e os lerdos acham que é livro que “tem que pensar”. Jorge Coli e eu, porém, defendemos que os bons leem policial. Há muito o que aprender nesses livrinhos descompromissados, amigos. A fina arte da mentira, os limites da maquinação humana, as reviravoltas pessoais e a habilidade de fazer conexões entre elementos que estão à espera da percepção humana são alguns tópicos, mas há também todo o engenho de quem deseja fazer uma boa história revelando-a por camadas, sem que a próxima seja menos interessante do que a anterior, e sem que uma passe por cima da outra. Eis aí a genialidade do gênero, e eis o gênio da genialidade do gênero: Luiz Alfredo Garcia-Roza.

Ufa, chega de polemizar com o best-seller alheio, vamos falar agora de outro tipo de livro: o best-seller pessoal, aquele que é sucesso grande entre um seleto grupo de pessoas que se interessa por literatura o suficiente para escolher best-sellers melhores do que os que as livrarias empurram em seus diabólicos mostruários patrocinados pelo vil metal das editoras que ganham vendendo papel por quilo. Literatura policial, por que não? Os recalcados dizem ser um gênero menor, os exigentes reclamam da repetitividade da fórmula, os puritanos acham que há excesso de violência e os lerdos acham que é livro que “tem que pensar”. Jorge Coli e eu, porém, defendemos que os bons leem policial. Há muito o que aprender nesses livrinhos descompromissados, amigos. A fina arte da mentira, os limites da maquinação humana, as reviravoltas pessoais e a habilidade de fazer conexões entre elementos que estão à espera da percepção humana são alguns tópicos, mas há também todo o engenho de quem deseja fazer uma boa história revelando-a por camadas, sem que a próxima seja menos interessante do que a anterior, e sem que uma passe por cima da outra. Eis aí a genialidade do gênero, e eis o gênio da genialidade do gênero: Luiz Alfredo Garcia-Roza.

Sou da opinião de que se você gosta de um autor policial, deve ler todos os livros que ele já escreveu. Afinal, é por aí que se pega o vício e é por aí que se percebe a versatilidade do escritor em um tema que se reinventa a cada romance com fórmula fixa. Garcia-Roza é um desses: seus romances sempre tem aquele “Who done it?”, o “Quem foi o cagão?”, em bom português. A chave de seus romances é descobrir o assassino e a motivação. Ora, isso é entretenimento! Fantasma, que, pelos meus cálculos, é o décimo livro da carreira de romancista de Garcia-Roza, traz o bom e velho delegado Espinosa, que já conhecemos desde o romance vencedor do prêmio Jabuti, o Silêncio da Chuva (que, confesso, não faço ideia de porque se chama O Silêncio da Chuva. É tipo Bruxa de Blair 2 – O Livro das Sombras, que não há menção a um único livro no filme inteiro). Nesses dez livros, muita coisa aconteceu ao delegado Espinosa. Foi promovido a delegado, tomou tiros, escapou da morte várias vezes, comeu muita mulher, amigou-se com a Irene num relacionamento aberto, matou amigos de infância, recebeu a visita do filho que mora nos Estados Unidos, aumentou sua estante-sem-estante (construção bizarra de livros comprados em sebo que se empilham numa parede. Uma parada improvável, já que livros de sebo mal conseguem manter-se inteiros), entre outras coisas.

O caso deste livro começa de maneira peculiar. Um sujeito é assassinado e roubado, e o que chama mais atenção no corpo é ter anotado na mão os seis primeiros dígitos do telefone de Espinosa. Ora, se um sujeito aparecesse morto com um pedaço do meu celular anotado na mão, ia ficar no mínimo bolado e migrar para a Claro. Mas o Espinosa é intrépido, e começa a investigação, justamente pela possível única testemunha ocular presente. A Princesa, uma sem-teto morbidamente obesa e albinicamente branca que só fica lá sentadona encostada na parede com suas sacolinhas, uma espécie de Buda branco de Copacabana. O único amigo da princesa é um senhor Isaías, um sujeito do Amazonas que mora numa construção abandonada, pago por alguém para que a obra não seja invadida. E aí, já sabe, povo da rua já é naturalmente escaldado, pra falar com puliça então, meu filho, só com despacho.

E é aí que reside a genialidade de Garcia-Roza. O escritor não só criou um policial incorruptível nesse meu Brasil do mau exemplo, como também criou um malandro policial. O malandro é aquele que se dá bem com todo mundo, é respeitado por onde passa, não dá margem pra crocodilagem, mora? E Espinosa vai, com seu jeitão de senhor de cinquenta anos, falando com mendigo, vagabundo, quem puder ajudar no caso, que não tem absolutamente nada de óbvio.

E é aí que reside a genialidade de Garcia-Roza. O escritor não só criou um policial incorruptível nesse meu Brasil do mau exemplo, como também criou um malandro policial. O malandro é aquele que se dá bem com todo mundo, é respeitado por onde passa, não dá margem pra crocodilagem, mora? E Espinosa vai, com seu jeitão de senhor de cinquenta anos, falando com mendigo, vagabundo, quem puder ajudar no caso, que não tem absolutamente nada de óbvio.

O título? Fantasma, sim, pode se referir à invisibilidade dos moradores de rua, mas ganha outro contorno no que se refere a uma mala imaginária que supostamente foi roubada do morto. Mesmo sem ninguém ter atestado sua existência, Espinosa busca esse fantasma de bagagem como se não houvesse dúvidas de sua existência, e nessa busca está o centro da trama. Repare que no começo do livro Espinosa está lendo uma edição velha de Sobre a Teoria dos Objetos Inexistentes, de um filósofo chamado Alexius Meinong, que tem uma teoria de fato bem interessante sobre o assunto. Nada é por acaso na literatura do sujeito.

Minha conclusão é que Fantasma é um dos melhores livros de Garcia-Roza desde Vento Sudoeste, já resenhado aqui. E digo isso porque já li todos mesmo. A capacidade de juntar cacos e formar um caso em Espinosa é surpreendente, e isso não é porque a consciência do escritor é a consciência do protagonista não, filho. É porque requer uma imaginação forte e sagaz para fazer seu personagem dar passos mais lentos que os seus próprios, enveredá-lo por falsas pistas e retomar o caminho certo de novo com lógica sobre lógica. Bah, nem vou começar com isso. Apenas leiam o livro, divirtam-se com ele por um dia ou dois e não se esqueçam que Garcia-Roza é talvez o único escritor policial clássico do Brasil, com detetives sagazes e honestos, assassinos misteriosos e pistas que são seguidas com faro e lupa. Acho que falta apenas um arqui-inimigo, um Moriarty pro Espinosa. De resto, tá tudo aí.

Por último, gostaria de acrescentar que essa constante mudança de projeto gráfico da Companhia das Letras pra coleção policial tá deixando minha coleção do Garcia-Roza. Eles sempre pintam a lateral das páginas na cor da capa, mas nesse pintaram de preto. Ficou bacana até, mas sei lá, preferia do jeito como era antes, com a faixinha colorida com o nome do autor e uma foto muito escrota em preto-e-branco. A foto dessa capa parece que foi feita no computador, com renderização 3D no cenário. E ainda permanece o inexpurgável papel offset, que deve ser o único que gruda essa tinta de lateral de página. Que é feio, é. Pelo menos a fonte é Garamond, aquela fonte style, charmosa tipo um galã francês. A Garamond é o Vicent Cassel das fontes.

Comentário final: 210 páginas. Catuca, catuca lá no fundo.

Moacyr Scliar – A mulher que escreveu a bíblia

Como vocês puderam ver, não publiquei niente na quarta-feira, e por uma boa razão: atolado de coisas para fazer. Que lhes interesse, escrevi uma matéria gigaaaante para a Gazeta sobre George Orwell, o mágico do romance panfletário, o rei da metáfora animal, o Gerson King Combo da…bom, já deu pra entender. Que não lhes interesse, eu e minha gloriosa banda Sua bunda fizemos um triunfante show no Blues Velvet bar na quarta-feira e a multidão foi à loucura. Sendo assim, de qualquer forma, parafraseando o título de um outro livro, os dias estavam completamente lotados. E, para citar Marcelo D2, “tá ruim pra você, também tá ruim pra mim, tá ruim pra todo mundo, o jogo é assim”. Alright, chega de citações. Vamos à homenagem.

Como vocês puderam ver, não publiquei niente na quarta-feira, e por uma boa razão: atolado de coisas para fazer. Que lhes interesse, escrevi uma matéria gigaaaante para a Gazeta sobre George Orwell, o mágico do romance panfletário, o rei da metáfora animal, o Gerson King Combo da…bom, já deu pra entender. Que não lhes interesse, eu e minha gloriosa banda Sua bunda fizemos um triunfante show no Blues Velvet bar na quarta-feira e a multidão foi à loucura. Sendo assim, de qualquer forma, parafraseando o título de um outro livro, os dias estavam completamente lotados. E, para citar Marcelo D2, “tá ruim pra você, também tá ruim pra mim, tá ruim pra todo mundo, o jogo é assim”. Alright, chega de citações. Vamos à homenagem.

Moacyr Scliar se foi, minha gente, provando que esse papo de imortal é, na verdade, fruto da imaginação de velhos loucos que têm amigos como Paulo Coelho e Ivo Pitanguy, místicos da alma e da carne. Ainda assim, Scliar era um dos poucos nomes que prestavam dentre os almofadinhas da ABL. Cito mais alguns: João Ubaldo, Ana Maria Machado, Nejar, Lygia Telles e sua chapa Nélida Piñon, Ledo Ivo (“b-ab-aaaaaaaaaca”, dizia ele na entrevista ao Globo News, hilário) e, em menor grau, Cony, o Van Damme entre Schwarzeneggers. Agora, esses os corvos: nem bem o Scliar esfriou e já elegeram um cara pra ficar na cadeira dele, o Marco Lucchesi. Um poeta! Um poeta! Pois eu discordo! Acho que a cadeira do Moacyr Scliar devia ser dada a um escritor frenético como ele. Um cara que lance cinco livros por ano, no mínimo! Brincadeiras à parte, eu quero um dia fazer parte da ABL pra ganhar 15 mil por mês + vida eterna + gato NET + duas mariolas por dia + roupa de Power ranger. E quem não quer? Esse país tem que tirar os escritores da miséria, minha gente. Tira o Paulo Coelho de lá, ele já é rico por seus próprios méritos! Coloque um cara bom, mas marginalizado tipo, sei lá, Marçal Aquino.

Bom, pra homenagear o Scliar, esse grande escritor gaúcho, resolvi resenhar o único livro que já li dele em toda minha vida. E ainda assim fiquei com o pé atrás, porque li emprestado da minha mãe e li em apenas um dia. E isso foi há uns dois anos. Ou seja, tô sem o livro, minha memória já não é mais a mesma, mas enfim, todo jornalista se mete a falar sobre o que não sabe pelo menos uma vez na vida. Se você é jornalista e só fala sobre o que sabe, ou você é chefe, ou você é frila, ou você é desempregado.

A mulher que escreveu a bíblia é um desses livros em que você lê numa sentada, sem nenhuma conotação homossexual aí (aliás, amigos homossexuais, tenho um filme homossexual aqui em casa que estou disposto a passar adiante, quem tiver interesse, contacte. E chega de usar a palavra homossexual que isso é coisa de boiola). É curto, tem punch, tem humor, tem sacanagem, tem contexto histórico, só faltava mesmo ter alienígenas, porrada e perseguição de carro para ser o livro perfeito. A história fala de uma mulher que, fazendo regressão, descobre que, em uma vida passada, foi a única esposa do Rei Salomão que sabia ler e escrever. O que justificava, porque ela era feia pra diabo. Salomão era como um desses pitboys que pegam vinte loiras peitudas pra depois pegar uma gordinha fã de Harry Potter que faz engenharia no CEFET e dizer que também valoriza a beleza interior. Enfim, tendo essa vantagem sobre as loiras peitudas, tem sua existência escalada pela máfia chinesa, quer dizer, pelo Salomão, pra coordenar um bando de escribas mais enrolados que sexo de cobra que estão escrevendo a história da humanidade, desde que o mundo é mundo. E assim ela começa, escrevendo o antigo testamento, enquanto narra sua história de mulher feia e mal-amada.

É bom dizer que essa história de mulher escrevendo a bíblia é uma tese do Harold Bloom, ó, Harold Bloom, velhus decreptus da crítica literária, aquele que tudo sabe e tudo lê, e que a ninguém come. Ele, no livro The Book of J., jogou uma ideia de que a primeira versão da bíblia teria sido escrita por uma mulher. Mas isso é óbvio pô. Olha só as coisas que tem lá: cobra falante, gente feita de costela, o assassino é o Coronel Caim, na biblioteca, com uma pedra mixuruca, enfim, fruto de uma imaginação muito fértil. O mesmo tipo de imaginação que se põe a conjecturar seus whereabouts quando você chega em casa meia noite e cinco ao invés de meia noite. Enfim, desse verde aí que o Bloom jogou, Scliar fez um livrinho mais hilariante do que gás hilariante (que não é tão hilariante assim, ao contrário do que o nome pode supor), e leve, muito leve. Ler a mulher que escreveu a bíblia é o equivalente a alugar um filme do Simon Pegg na locadora porque você já tá de saco cheio de ver Bergmans e Tarkovskys. Vale a pena também pelas sacadinhas que ele mete no meio, tendo em vista o contexto histórico da parada. Uma pena que não me lembro de nenhum agora pra exemplificar. Jornalismo verdade é isso. Eu não minto pra vocês e vocês não mentem pra mim.

É bom dizer que essa história de mulher escrevendo a bíblia é uma tese do Harold Bloom, ó, Harold Bloom, velhus decreptus da crítica literária, aquele que tudo sabe e tudo lê, e que a ninguém come. Ele, no livro The Book of J., jogou uma ideia de que a primeira versão da bíblia teria sido escrita por uma mulher. Mas isso é óbvio pô. Olha só as coisas que tem lá: cobra falante, gente feita de costela, o assassino é o Coronel Caim, na biblioteca, com uma pedra mixuruca, enfim, fruto de uma imaginação muito fértil. O mesmo tipo de imaginação que se põe a conjecturar seus whereabouts quando você chega em casa meia noite e cinco ao invés de meia noite. Enfim, desse verde aí que o Bloom jogou, Scliar fez um livrinho mais hilariante do que gás hilariante (que não é tão hilariante assim, ao contrário do que o nome pode supor), e leve, muito leve. Ler a mulher que escreveu a bíblia é o equivalente a alugar um filme do Simon Pegg na locadora porque você já tá de saco cheio de ver Bergmans e Tarkovskys. Vale a pena também pelas sacadinhas que ele mete no meio, tendo em vista o contexto histórico da parada. Uma pena que não me lembro de nenhum agora pra exemplificar. Jornalismo verdade é isso. Eu não minto pra vocês e vocês não mentem pra mim.

Sobre o projeto gráfico, nada tenho a dizer. Já disse, tô sem o livro na mão aqui. Mas a capa reproduz um desenho típico da época, em que ninguém sabia desenhar. Eu seria uma espécie de Michelangelo nessa época. E com meu físico, seria mister universo. Nasci na época errada mesmo… Bom, não foi tanto uma resenha hoje, mais para não deixar a morte do Scliar passar em branco. Descanse em paz, nobre escritor.

Ah sim, esse livro ganhou o prêmio Jabuti em 2000, na época em que o Jabuti premiava bons escritores, e não ficava fazendo média com ninguém.

Comentário final: Você já comeu uma carne assada com uma cenoura no meio? Estranho, muito estranho…