Fala meu povo. Hoje é quarta feira, mas para quem emendou o feriadão, é segunda. Ê, que beleza: todo mundo com cara de bunda no escritório, cheio de sono e com o mundo pra organizar. Deixa disso e vem se alienar aqui no Livrada!, porque o livro de hoje é bacaninha.

Fala meu povo. Hoje é quarta feira, mas para quem emendou o feriadão, é segunda. Ê, que beleza: todo mundo com cara de bunda no escritório, cheio de sono e com o mundo pra organizar. Deixa disso e vem se alienar aqui no Livrada!, porque o livro de hoje é bacaninha.

Eis que, semana passada, lá estava eu na insípida bienal do livro de Curitiba. Todo mundo sabe que Bienal já é uma coisa chata, aqui em Curitiba então, nem se fala. Estande da Cosac Naify, da Companhia das Letras? Que nada, era só Editora do Fim do Mundo, Grupo Editorial Onde O Judas Perdeu as Botas, Editora das Faculdades Odair José, etc.

Cena de lá: Um cara me aborda e me pergunta: “Oi, você já fala inglês e espanhol?”, “Já”, “Really?” (o cara começou a falar inglês comigo pra me testar). Eu, com uma cara de poucos amigos, respondi ainda: “Really”. O sujeito insiste: “How much?”, mas eu corto: “Enough”. Ele se rende “Ok, então, obrigado!” e me deixa ir embora como se não tivesse tentado me estuprar moralmente.

Outra cena: Outro cara me aborda: “Está gostando da Bienal?” “Acabei de chegar.” “O que você faz da vida?” “Sou jornalista” “Ah, jornalista precisa ler bastante, certo?” “Acho que sim, Captão Óbvio” “E o que você diria se eu lhe dissesse que é possível ler um livro de duzentas páginas em vinte minutos com total compreensão?” “Hum… eu acho que prefiro do meu jeito”. Depois reclamam que a Bienal é um fracasso, olha o naipe dos párias que eles deixam montar acampamento!

Enfim, tava eu lá para prestigiar a mesa do José Castello e do Cristóvão Tezza, e descobri que havia uma nova edição revista, pela editora Record, de Juliano Pavollini. Resolvi comprar sem pensar muito, o que é uma raridade. Levei lá para aquele autógrafo maroto, bati aquele papo rápido de elevador (gente, o Tezza conhece o J.M. Coetzee, jantou na casa dele e o escambau!) e cheguei em casa para começar a ler o livro, que terminei no domingo. Vim aqui então, contar para vocês sobre ele.

Juliano Pavollini é um romance de formação, aquele tipo de romance que mostra a transformação do personagem. O Juliano em questão é um menino lá do interior do Paraná que, após a morte do pai, foge para Curitiba e é hospedado num bordel ali do Centro Histórico da cidade. Ali ele começa a desenvolver o começo de sua vida adulta e, não se sabe até o seu final, a história é narrada para uma psicóloga de um presídio. Sim, Juliano já começa como habitante do país das calças bege. Mas aí vamos vendo como sua vida vai descambando no bàs-fond curitibano, mesmo ele sendo um rapazinho literato e tímido. Um bandidinho beletrista de 17 anos me cativa, me identifico muito com Juliano na época em que me mudei pra cá. Não que eu fosse bandido, só era meio ogro para certas coisas, que agora não vem ao caso. Enfim, nessas histórias de adolescência, Catcher in the Rye style, todo mundo acaba puxando a sardinha um pouco pro seu lado. Culpa da Sincronicidade Artificial, Manipulação de Linguagem, Kundalini e as Fronteiras da Realidade (sério, se você tiver disposição, depois leia tudo, e tente não ficar maluco. O link para essa teoria da conspiração está aqui.) É uma fórmula muito boa se você quer fazer sucesso, mas não é tão fácil quanto parece, tem que ser bambambã.

Ah sim, a história tem um certo paralelo com a vida do autor, no sentido de que ele veio de Lages para Curitiba após a morte do seu pai, quando ele ainda era pequeno. Mas isso é muito querer achar pêlo em ovo e não é algo que gente decente mencione. Depois do Código Da Vinci, todo mundo ficou mais paranóico.

Tenho uma pequena crítica ao livro, mas é só porque eu sou chatão: embora a gente não saiba com quantos anos Juliano Pavollini narra sua história, é meio incrível que um detento tenha essa prosa-arte, essa prosa-resultado, essa prosa-marota do Tezza. É o grande paradoxo do escritor, afinal: fazer com que seus personagens não tenham uma voz consonante com a sua própria. Complicado, cabrón, complicado de fato, e quando o cabra é safo nessas de letras, como é o caso do Tezza, o problema fica mais evidente. Ainda assim, é algo que só se nota quem quiser, e quem não quer, que se divirta.

Tenho uma pequena crítica ao livro, mas é só porque eu sou chatão: embora a gente não saiba com quantos anos Juliano Pavollini narra sua história, é meio incrível que um detento tenha essa prosa-arte, essa prosa-resultado, essa prosa-marota do Tezza. É o grande paradoxo do escritor, afinal: fazer com que seus personagens não tenham uma voz consonante com a sua própria. Complicado, cabrón, complicado de fato, e quando o cabra é safo nessas de letras, como é o caso do Tezza, o problema fica mais evidente. Ainda assim, é algo que só se nota quem quiser, e quem não quer, que se divirta.

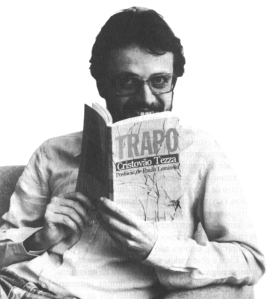

Juliano Pavollini é um dos melhores livros do autor que eu já li, junto com os clássicos Trapo e o Filho Eterno e os meus favoritos, como Uma Noite em Curitiba e o Fantasma da Infância que, aliás, guarda em si uma suposta continuação da saga de Juliano. A editora Record caprichou nessa coleção, mas, como já mencionei-a quando falei do Fantasma da Infância, encerremos por aqui.

Vamos mandar fotos da estante ou não vamos? Colé, pega essa câmera fotográfica, tira uma foto dos seus livrinhos e manda pra cá! bloglivrada@gmail.com

Comentário final: 240 páginas em pólen soft. Pimba nas pistoleiras!