Último fim de semana do mês, amigos. Também conhecido como “fim de semana seminarista” pelo voto involuntário de pobreza que a gente faz pra esperar o advento do salário, que morreu por nossos pecados consumistas e retornará mais uma vez para salvar nossa barriga da miséria, amém. E aí, vamos encarar um programa financeiramente isento neste domingo e ler a resenha do Livrada! É ou não é? Aproveitem que, por enquanto, vocês não pagam nada para ler minhas nada brilhantes resenhas.

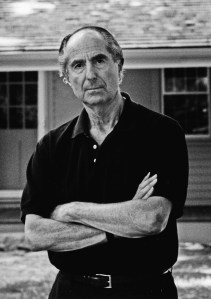

E sinta só o drama do ardil: graças às estatísticas do wordpress, pude constatar que o autor mais pesquisado no Google que traz leitores para cá é o nosso querido vovô Philip Roth (tem alguma coisa nele que realmente lembra meu avô, não sei o quê). Então pensei, “que diabos (esse negócio de pensar “que diabos” é um trauma da opressão cultural norte-americana que nem vinte anos de análise curam), vou resenhar mais um livro dele”(dá um tapa na própria coxa). Se bem que, ao que parece, estou fazendo um grande desserviço, porque nunca consigo fazer as pessoas se interessarem pelos livros dele. Vejamos se a gente consegue reverter isso, escolhi um livro beeeem legal dessa vez.

O Complexo de Portnoy é um livro velhão, maluco. Foi publicado em 67 pela primeira vez, e ganhou muitas edições até essa versão lindona que eu tenho em mãos. Foi o segundo livro dele que eu li, e que boa impressão me deu sobre o autor! Em primeiro lugar, por ser um livro muito bem escrito, como são as obras do cara. Em segundo lugar, por ser um livro de comédia, algo muito, mas muito raro hoje em dia (e a raridade se dá, é claro, ao equilíbrio entre humor e boa literatura. Não estamos falando aqui de livros apenas engraçados). Escrever comédia é um troço muito difícil, porque a piada tem que ser lida, interpretada, imaginada na sua cabeça e aí, só depois, se for boa, você dá uma risada. Por isso o humor, além de sutil, tem que ser muito bem trabalhado, senão vai ser só uma parada vergonhosa de ler.

Mas bem, do que trata o Complexo? Alexander Portnoy, o protagonista do livro, é um sujeito balzaco tomado de complexos formados em sua infância, que conta suas histórias para um analista. Pelo menos pra mim, a cultura judia é uma parada muito distante que só começou a ganhar forma no meu imaginário a partir desse tipo de literatura, e dos filmes do Woody Allen e dos Irmãos Coen. Não sei como funciona direito, portanto, mas o Alexander do livro é atormentado pelo famoso estereótipo da mãe judia: grudenta e opressora até o último, e atormenta a todos — ele, sua irmã e seu pai, que é um vendedor de seguros falidão. Claro que não é privilégio apenas dos judeus ter uma “mãe judia”, mas a religião exige uma porção de privações e regras que, como diria aquela música do Patife Band, deixa qualquer um malucooooooooo. E entre as um zilhão de coisas que ele não pode fazer, começa a desenvolver uma tara e um vício por masturbação como válvula de escape. Com toda a rebordosa que lhe bate após todas as vezes que ele bate (caham), ele começa a entrar em umas neuras de remorso e paranóia com a justiça divina, o que seria muito triste não fosse tão engraçado pra gente, que tá lendo.

De uma maneira que eu não sei precisar direito, o tragicômico do livro vai se tornando cada vez mais trágico rumo ao seu final. Possivelmente por causa das consequências desastrosas de alguns episódios e os desdobramentos de outros na vida adulta de Portnoy, e isso meio que mata o ritmo nas últimas páginas, o que não quer dizer que fique desinteressante. Mas a nata da obra mesmo tá na primeira metade dela. E quem leu tá ligado.

Essa tradução do Paulo Henrique Britto é bem legal por conservar os termos que a judeuzada usa e anexar um glossário no final. Algumas palavras a gente sempre ouve nos filmes e nem se dá conta que é termo dos judeus, tipo “schmuck”, usado pra xingar alguém, que literalmente quer dizer “pênis”, entre outros. A reimpressão da Companhia das Letras deu uma capa que é uma das mais bonitas da coleção dele (junto com a de Indignação), e o projeto gráfico do interior é muito parecido — senão idêntico — com os livros do Coetzee: fonte Electra, papel pólen, e a diagramação interna que lhe é peculiar. Obviamente que um livro como esse, sobre um moleque judeu punheteiro, causa muito mais frenesi na década de 60, quando foi lançado, do que hoje em dia. Mas é legal ver que, mesmo após 40 anos, ele segue firme e forte como um dos clássicos da literatura (tá na tag!)

Putz, agora que me dei conta que usei as expressões “masturbação” e “punheteiro” nessa resenha. Eu tava querendo satisfazer melhor os leitores que são trazidos pelo Google e acabei de arrebanhar uma multidão de cornos anônimos depravados. Fazer o quê?

Comentário final: 261 páginas pólen soft. Pimba na cabeça do corno anônimo depravado que chegou aqui pelos termos errados!