Olha só, jurava que já tinha falado desse livro antes. As páginas se acumulam nesse blog, então não queira imaginar as páginas que se acumulam aqui em casa. Quando comecei a me transformar em um monstrinho devorador de livros, minha mãe recomendou que eu começasse a anotar os livros que eu lia para que não chegasse à humilhante situação em que eu começasse a ler um livro e falasse “peraí, já li esse troço”, e entrar no consórcio pro próximo lote de remédio pra Alzheimer. Hoje vejo que isso faz muito sentido, e o mesmo deveria ser feito para os livros que eu posto. Mas também, pra isso existe esse campo de pesquisa maroto aí no canto direito superior…

Olha só, jurava que já tinha falado desse livro antes. As páginas se acumulam nesse blog, então não queira imaginar as páginas que se acumulam aqui em casa. Quando comecei a me transformar em um monstrinho devorador de livros, minha mãe recomendou que eu começasse a anotar os livros que eu lia para que não chegasse à humilhante situação em que eu começasse a ler um livro e falasse “peraí, já li esse troço”, e entrar no consórcio pro próximo lote de remédio pra Alzheimer. Hoje vejo que isso faz muito sentido, e o mesmo deveria ser feito para os livros que eu posto. Mas também, pra isso existe esse campo de pesquisa maroto aí no canto direito superior…

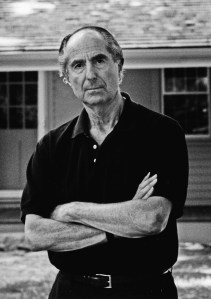

Bom, a galera a essa hora tá bem confortável na caminha com o Nêmesis, a mais nova pérola que o Philip Roth jogou a nós, porcos. Então, pra não começar a falar das novidades e estragar as surpresas, vamos abrir um outro livro do cara, de outra época, onde você tinha que fazer trabalho escolar com aquelas enciclopédias que os almofadinhas vendiam na escola e que começavam a abordagem com “Dá licença, professora, posso atrapalhar sua aula um pouquinho…”. Sim sim, é o Complô Contra a América, um livro em que o Roth deixa de lado as sacanagens e as intelectualidades dele pra abordar outro assunto que ele gosta: os Estados Unidos da metade do século 20 e os pobrezinhos dos judeus.

A história tem como princípio uma situação hipotética – que já não é original, aliás. Sabe o Charles A. Lindbergh, aquele piloto que voou no Smells Like Teen Spirit of St. Louis num voo sem escala, dos estados unidos pra Paris, diretão? Então, o cara é considerado um herói nacional. Em parte porque conseguiu fazer um voo sem escalas, que é basicamente o sonho de todo homem moderno que tem dinheiro mas não pode fretar o jatinho ainda. Mesmo assim, Lindbergh, como muitas outras pessoas – e aqui não vamos esquecer dos nossos próprios políticos – caiu no conto da carochinha do Terceiro Reich de Hitler e foi seduzido pelas ideias do bigode. Isso já bastou para a comunidade judaica americana, que havia crescido enormemente nos últimos anos justamente por causa do exílio ao nazismo, satanizasse o sujeito para sempre. E ninguém lá no lojinha ficou com pena do gajo quando o filhinho dele foi seqüestrado e morto.

Tendo isso em mente, a situação hipotética supracitada do livro do Roth é a seguinte: e se Charles A. Lindbergh tivesse concorrido à presidência em 1940 e tivesse ganho de Roosevelt e os Estados Unidos aos pouquinhos se tornasse uma espécie de estado fantoche da Alemanha nazista? Jesus, toda essa paranóia por causa de uma visita ao Führer na época em que o Hitler era só sorriso pra todo mundo. Até o morocho do Getúlio caiu na lábia… Enfim, a partir daí é montado o circo, e a história é contada a partir do ponto de vista do garotinho Roth, que acompanha tudo de pertinho. Ah, disse que a história não é original, não é? Isso é porque um escritor chamado Eric Norden (que trabalhava na Playboy fazendo as entrevistas, a única parte da revista que você diz pra sua esposa que lê) escreveu uma ficção histórica intitulada The Ultimate Solution, em que o Eixo ganha a guerra. Aliás, “Eixo”? Pô, os caras não viram que eles eram os vilões da história com um nome desses? Gente boa não tem uma gangue chamada “Eixo”, tem nomes do tipo “Aliados”, “Galera do Barulho”, “Exército do Surf”, “Barrados no Baile”, “Jets”, “Montéquio”, “Winterfell”, “Grifinória”, “Porcos” (quem lembrar desse filme do Elijah Wood ganha um prêmio). Ops, divaguei, como sempre. Dizia que quando o Eixo ganha a guerra, os EUA viram, de fato, um estado fantoche, e quem seria o presidente? Quem? Quem é o nazista americano? Rá! Charles A. Lindbergh. E, com medo de ser aquele cara chato que precisa ficar explicando as piadas, Eric Norden era judeu.

Tendo isso em mente, a situação hipotética supracitada do livro do Roth é a seguinte: e se Charles A. Lindbergh tivesse concorrido à presidência em 1940 e tivesse ganho de Roosevelt e os Estados Unidos aos pouquinhos se tornasse uma espécie de estado fantoche da Alemanha nazista? Jesus, toda essa paranóia por causa de uma visita ao Führer na época em que o Hitler era só sorriso pra todo mundo. Até o morocho do Getúlio caiu na lábia… Enfim, a partir daí é montado o circo, e a história é contada a partir do ponto de vista do garotinho Roth, que acompanha tudo de pertinho. Ah, disse que a história não é original, não é? Isso é porque um escritor chamado Eric Norden (que trabalhava na Playboy fazendo as entrevistas, a única parte da revista que você diz pra sua esposa que lê) escreveu uma ficção histórica intitulada The Ultimate Solution, em que o Eixo ganha a guerra. Aliás, “Eixo”? Pô, os caras não viram que eles eram os vilões da história com um nome desses? Gente boa não tem uma gangue chamada “Eixo”, tem nomes do tipo “Aliados”, “Galera do Barulho”, “Exército do Surf”, “Barrados no Baile”, “Jets”, “Montéquio”, “Winterfell”, “Grifinória”, “Porcos” (quem lembrar desse filme do Elijah Wood ganha um prêmio). Ops, divaguei, como sempre. Dizia que quando o Eixo ganha a guerra, os EUA viram, de fato, um estado fantoche, e quem seria o presidente? Quem? Quem é o nazista americano? Rá! Charles A. Lindbergh. E, com medo de ser aquele cara chato que precisa ficar explicando as piadas, Eric Norden era judeu.

A coisa interessante de Complô Contra América é mostrar como situações corriqueiras do governo vão dando margem para situações limítrofes e absurdas. Enfim, uma analogia a como o nazismo passou daquela maravilha em que todo mundo acreditava num banho de sangue desnecessário. Além do mais, esse tipo de ficção histórica é o melhor do Roth, porque vamos combinar que essa onda de velho priáprico xarope já deu, né? Sérião, tio, não precisa bater no peito e gritar que você não toma Viagra. Vai resolver tuas pendengas no psicólogo e livra a gente dessas auto-afirmações literárias. Esses recortes da infância dele são muito bons, ele não se mete a escrever difícil, não come ninguém, não fica naquela punheta mental sobre a velhice e a morte, enfim, é um Philip Roth sóbrio, comportado e com um tiquinhozinho de nada a menos de medo do que ele sente no dia-a-dia. Fora isso, se você já está saturado de livros e filmes sobre a questão judaica, passe longe.

O projeto gráfico da Companhia das Letras é bem bonito, tem um selo nazista na capa, que remete à filatelia praticada pelo garotinho Roth, e tem papel pólen e uma encadernação bem prensada que dá aquele aspecto de tijolinho bonito ao livro.

Comentário final: 488 páginas. E eu li em pouquíssimos dias graças à viagens desnecessárias para a tenebrosa cidade de São Paulo.