Oeoeoeoeoeoeoe bumbabumbabumbaê (bumbabumbabumbaê). Rá, te peguei, não estamos na banheira do Gugu, estamos no Livrada! o seu espaço quinzenal de crítica literária rasa, rasteira e desprezível. Olha que legal: hoje todo mundo acordou com seus comentários devidamente respondidos (parece que deu problemas em alguns, mas vou esperar pra ver se entra ainda. Caso contrário, respondo de novo). Juro que dessa vez vou tentar manter todo mundo com minha abalizada tréplica, mas vai ter que ser a partir da semana que vem, porque nessa semana estarei em Passo Fundo, tchê, para ver a Flip gaúcha (uma pérola do Cone Sul, pelo que ouvi). Fiquei sabendo que no Rio Grande não se diz o nome de algumas cidades sem seguir de um tchê, então: Passo Fundo, tchê, aí vamos nós.

Oeoeoeoeoeoeoe bumbabumbabumbaê (bumbabumbabumbaê). Rá, te peguei, não estamos na banheira do Gugu, estamos no Livrada! o seu espaço quinzenal de crítica literária rasa, rasteira e desprezível. Olha que legal: hoje todo mundo acordou com seus comentários devidamente respondidos (parece que deu problemas em alguns, mas vou esperar pra ver se entra ainda. Caso contrário, respondo de novo). Juro que dessa vez vou tentar manter todo mundo com minha abalizada tréplica, mas vai ter que ser a partir da semana que vem, porque nessa semana estarei em Passo Fundo, tchê, para ver a Flip gaúcha (uma pérola do Cone Sul, pelo que ouvi). Fiquei sabendo que no Rio Grande não se diz o nome de algumas cidades sem seguir de um tchê, então: Passo Fundo, tchê, aí vamos nós.

Antes da resenha, duas coisitchas: a primeira: mandem-me e-mails ou comentem na página do facebook do Livrada os blogs que tem o Livrada! linkado, por caridade.

A segunda é a história do valter hugo mãe ter lido a minha resenha, já que fui assediado e coagido a contar a história. É o seguinte: pra fazer isso vou precisar da autorização de uma certa leitora, responsável pelo caso, já que contar a história com meus dotes humorísticos poderia incorrer no crime de difamação. E Deus sabe que não quero difamar ninguém, apenas ser feliz e andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Então, dona leitora, que me diz: depois do imbróglio, aceita a brincadeira? (Aceita! Aceita! Aceita! Todos gritam em coro).

Bem, vamos lá: Stasilândia, essa maravilha de livro que ganhei da Carlinha, essa maravilha de pessoa, no começo do ano. Parte da coleção Jornalismo Literário da Companhia das Letras, Stasilândia não é um clássico do gênero, como a coleção geralmente demanda, mas um livro relativamente novo, ousado na sua forma e de uma autora pouco conhecida.

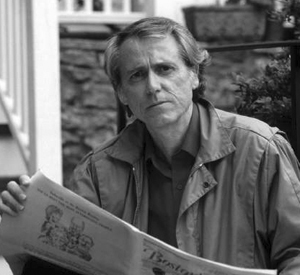

A australiana Anna Funder, essa pantera de meia-idade (essa foto peguei do Feice dela, a gente é amiguinho, tá?) é uma jornalista e advogada que tem uma relação muito próxima com a Alemanha, mas que não me atrevo a contar porque já é altas horas da madrugada e temo confundir a história da Anna com a história da Alison Entrekin, outra australiana, tradutora do português para o inglês. É, amigos, eu não bebo, mas também não raciocino direito num sábado à noite. Melhor assim, essa vibe Bukowski tomando Kronenbier reina nesse blog faz tempo, e não se mexe em time que está ganhando.

De qualquer jeito, a Anna queria explorar uma história pouco conhecida para o mundo até então: como funcionava a Stasi, a polícia secreta da Alemanha Oriental que vigiava tudo e todos com um sistema maluco de vigilância (olha eu aí repetindo palavra… que soninho). Ela se deu conta disso quando um telespectador escreveu para um programa de TV em que ela trabalhava na Alemanha, reclamando que o mal da história é a demora para que o assunto comece a ser falado e discutido, como foi o caso do nazismo. Pra piorar, o assunto era de pouco interesse mesmo entre os próprios alemães: primeiro porque, por alguma razão explicável apenas com ratinhos de laboratório, os alemães do ocidente não têm lá muito respeito pelos do outro lado, os ossies, e isso não vem do lance deles não trabalharem depois que o muro caiu. A pendenga parece que começou cedo. Enfim, vai entender. A segunda razão é que alemão sofre desse mal que é esconder as merdas feitas do mundo, como se ninguém visse. Sabe quando a Angelina Jolie deu uns amassos no próprio irmão e depois foi pra África adotar crianças, achando que fugindo do continente ela poderia fugir também da verdade? É mais ou menos por aí, a Alemanha é uma Angelina Jolie que foi flagrada passando a mão na bunda do John Voight. Então esqueçam o nazismo, a Stasi, a silésia, a Alsácia-Lorena, o Gengis Khan (a banda, mongol, não o mongol), o Lou Bega, o Sig Sig Sputnik, esqueçam todas essas coisas escrotas e vejam aqui o Schuma, a Oktober, os carrões, as lindas tirolesas, o Günther Grass, o Marx, o Nietzsche, o Einstein, o Beethoven, etc. É assim que o país opera. O que mais explicaria uma gatinha tão incompetente no poder quanto a Angela Merkel?

Foi aí que Anna Funder começou a buscar histórias de fulanos que foram perseguidos pela Stasi, presos, torturados, mortos. Mas não só isso: ela também achou ex-agentes, militantes, enfim, todo mundo que já teve alguma coisa com a farofada entrou no balaio das fontes. O resultado é esse livraço, pouco conhecido, mas unanimidade entre quem leu. Contando tudo de uma maneira pessoal, narrado em primeira pessoa, Anna faz a reportagem e o making of ao mesmo tempo. É como ver o Profissão Repórter, só que muito melhor por razões óbvias (tá, nem tão óbvias assim, mas tô com sono e meu braço direito começou a doer. Espero que não seja infarto, mas se for, vou botar a culpa em vocês, seus lindos).

O livro revela detalhes interessantes sobre os métodos de vigilância e interrogatório da Stasi, como o banco de cheiro, coletado a partir do assento do banco em que os interrogados se aboletavam, e eram obrigados a permanecer com a mão embaixo da bunda, pra suar no paninho (é, também me pergunto o que passa na cabeça dos alemães, esse povo não pode ser muito normal). Também mostra o como o sistema era absurdamente grande: 1 agente da Stasi para cada 63 habitantes. Pra quê Big Brother, amigo? Entrou no elevador, tem um Stasi ali. Chegou no Bob’s (porque comunista não come Mc Donald’s, então deve comer no Bob’s porque Giraffas ninguém agüenta), tem um Stasi lá fritando batatinha pra você. Isso sem falar nos grampos e escutas em residência, tudo montado com a conivência dos habitantes, que eram uma espécie de fiscal do Sarney só que com alguma coisa na cabeça: tirar o próprio da reta. Sabe aquele capítulo do Chapolin que ele procura microfones em cascas de banana e abajur? É mais ou menos por aí.

O livro revela detalhes interessantes sobre os métodos de vigilância e interrogatório da Stasi, como o banco de cheiro, coletado a partir do assento do banco em que os interrogados se aboletavam, e eram obrigados a permanecer com a mão embaixo da bunda, pra suar no paninho (é, também me pergunto o que passa na cabeça dos alemães, esse povo não pode ser muito normal). Também mostra o como o sistema era absurdamente grande: 1 agente da Stasi para cada 63 habitantes. Pra quê Big Brother, amigo? Entrou no elevador, tem um Stasi ali. Chegou no Bob’s (porque comunista não come Mc Donald’s, então deve comer no Bob’s porque Giraffas ninguém agüenta), tem um Stasi lá fritando batatinha pra você. Isso sem falar nos grampos e escutas em residência, tudo montado com a conivência dos habitantes, que eram uma espécie de fiscal do Sarney só que com alguma coisa na cabeça: tirar o próprio da reta. Sabe aquele capítulo do Chapolin que ele procura microfones em cascas de banana e abajur? É mais ou menos por aí.

Mais tarde, o assunto de Stasilândia virou o premiado filme A Vida dos Outros, que ganhou o Oscar (ganhou, né?) de melhor filme estrangeiro, com o maravilhoso ator Ülrich Muhe como o agente da Stasi bonzinho – uma contradição, segundo Anna, que fez essa e outras críticas ao filme. Mesmo assim, vale a pena ver, mas é mais legal de vê-lo depois de ler o livro. É um choque ver aquilo que está escrito sendo encenado, dá um gosto da realidade que chega a ser palpável. Na época, inclusive, interessei-me demais pela cultura alemã e devorei os filmes que achei pela frente. Até hoje, Michael Haneke é o meu diretor favorito (embora seja tecnicamente austríaco. Mas é igual falar que paraguaio e uruguaio são povos diferentes).

Essa coleção é boa, é bonita, o livro é legal, bla bla blá, não vou mentir. Tô com sono e quero cama. Rá, aposto que o crítico literário da Veja não tem essas liberdades. Não é só um dinossauro que seu dinheiro não pode comprar, Sr. Todo Prosa cujo nome eu esqueci mas cujo rosto aparece-me nos pesadelos.

A propósito: minha gloriosa banda fez uma música em homenagem à Stasi e em homenagem à Intolerância à Lactose, uma condição séria que acomete muitos brasileiros e brasileiras, tudo isso na mesma música. Laktostasi, a Stasi da Lactose, é uma música tipicamente alemã cuja letra é uma lista de coisas que não se pode comer com esse problema. Você pode vê-la em sua primeira versão tosca, quando ainda se chamava Laktonazi, aqui:

Comentário final: 375 páginas de papel pólen soft. Leiam e só me acordem quando terminarem de ler.